Darum sind Superfood und angesagte Street-Food-Läden nichts Neues

Vor hundert Jahren galt Hefe als Superfood, fand Walter Schübler für sein Buch heraus. Und mit welchen Mitteln die Menschen Schlagobers imitierten.

Pandan ist das neueste Superfood, das gerade die Lifestyle-Szene erobert. Ähnlich wie Chiasamen, Matcha und Gojibeeren sollen die Blätter dieser Palme nicht nur den Blutdruck senken, Cholesterin binden und Entzündungen hemmen, sondern auch zu schönerem Haar verhelfen – so zumindest die Werbung.

Doch der Hype um Superfood ist nichts Neues. Schon im Jahr 1924 berichtete das Prager Tagblatt mit einer Prise Ironie über einen neuen Trend aus den USA: Hefe. Die Werbung versprach wahre Wunder.„Die Frauen sichern damit ihre Schönheit, die Männer ihre Kraft und Weisheit, Kinder entwickeln sich zu Superhelden, Magere nehmen zu, Dicke nehmen ab.“

Ein Hefehersteller war durch die Prohibition auf seinen Produkten sitzen geblieben, weil er hauptsächlich Brauereien beliefert hatte. Da erkannte er, dass er anders zu Geld kommen könnte.

Nach Hefe war Gelatine das neue Superfood

„Aber schon ist eine neue Religion im Auferstehen“, schrieb das Tagblatt. Ein Schlachtruf dröhne schon durch die Staaten. „Eßt Gelatine, damit Ihr gesund bleibt."

➤ Hier mehr lesen: Hausmittel und Vitaminbombe: Hagebutten, das kostenlose Superfood vom Wegesrand

Literatur- und Kulturwissenschaftler Walter Schübler hat Zeitungsberichte und literarische Abhandlungen über Essgewohnheiten im deutschsprachigen Raum zwischen den Kriegen gesammelt und in seinem Buch „Vom Essen zwischen den Kriegen“ (Edition Atelier) veröffentlicht.

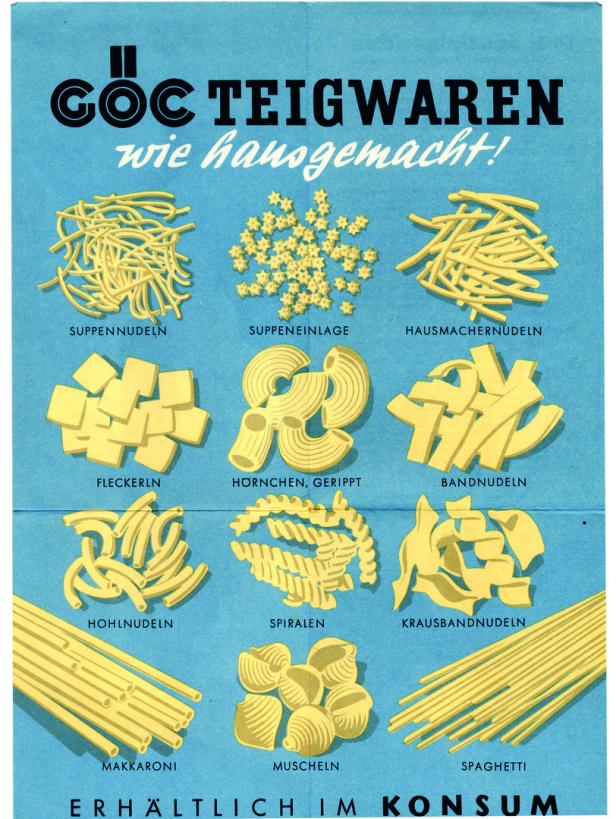

Es ist auch nicht neu, dass schnelles Essen zwischendurch, das man an der Theke abholt, in Mode ist. Was heute hippe Streetfood-Läden mit Bowls und Kebab sind, waren damals „Schnellrestaurants“.

Die Menschen „holen sich einen Teller voll Essen und ein Bier dazu, nehmen selbst aus einem Kasten Messer und Gabel“, schrieb Mario Mohr 1930 in Der Wiener Tag. „Hier ist der Vorgang des Essens auf die nüchternste, banalste Form gebracht; der Motor muß Betriebsstoff haben, man schüttet ihn in ihn hinein.“

Fertiger Strudelteig: Ein Sakrileg

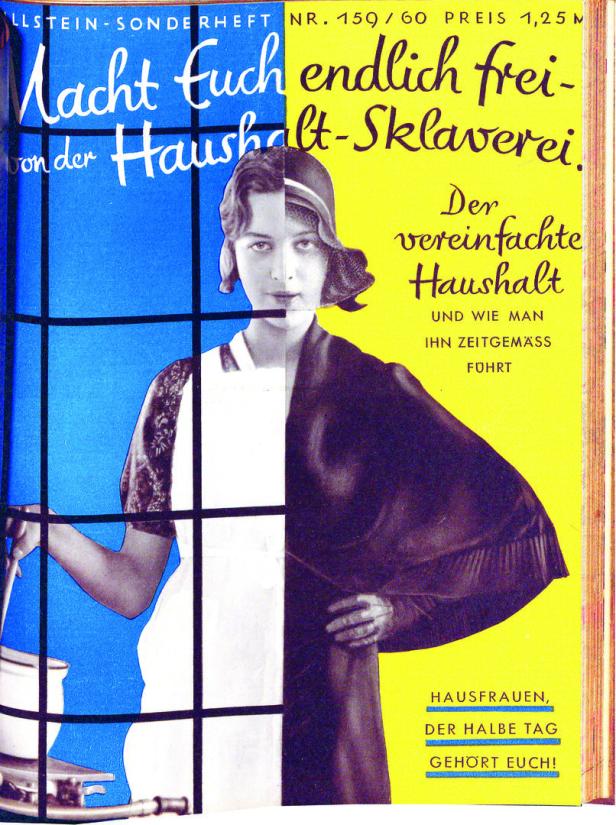

In der Zwischenkriegszeit gab es auch kein Vorbeikommen mehr an Fertigprodukten. „Die Hausfrauen haben das damals sehr geschätzt, weil sie eine Arbeitserleichterung waren. Heute ist das pfui. Man gibt nicht gerne zu, dass man das Essen etwas aufbrezelt“, sagt Schübler.

➤ Hier mehr lesen: Sanddorn als günstiges Superfood? Neue Studie zeigt Wirkung gegen Heißhunger

Aber es gab auch Menschen, denen das überhaupt nicht gefiel. Valerie Merck schrieb 1932 in der B.Z. unter dem Titel „Apfelstrudeldämmerung“ eine scharfe Polemik. Die Objekte ihrer Wut waren fertige Express-Strudelblätter. „Jedes Wort ein Donnerschlag.“ Vorbei die Zeiten, als man noch „persönliche Nuancen und Familientraditionen“ miteinbacken konnte. „Die Welt steht auf kan’ Fall mehr lang“.

Aber die Zwischenkriegszeit war nicht nur eine Zeit, die Zukunft vorwegnahm. Sie war vielmehr eine Zeit großer Armut und großer Entbehrungen. Die Menschen mussten auf Süßes, Fluffiges verzichten. Besonders schwer war das mit Obers. „Das war auf der Zunge fühlbare Friedenszeit“, schrieb die Wiener Sonn- und Montags-Zeitung 1922.

Schlagobers aus Erbsenwasser und Mehl

Es war entweder nicht leistbar oder sogar verboten. Walter Schübler entdeckte Ersatz-Obers aus Apfelmus, Zucker, Zitronensaft und Eischnee. Andere rührten es aus Mehl, Magermilch und Zucker an. Wieder andere sprudelten Erbsenwasser mit Mehl und etwas Zucker auf und ließen es kurz aufkochen.

Am 9 Mai 1924 war das wieder fett im Geschäft. An der Wiener Staatsoper wurde Richard Strauss‘ Ballett „Schlagobers“ aufgeführt. Ein junger Mann, der zuvor zu viele Köstlichkeiten aus der Konditorei genossen hatte, fühlte sich plötzlich sehr übel und suchte dringend die Toilette auf. Dabei geriet er versehentlich in die Backstube. Dort erlebte er einen unerwarteten Höhepunkt: Aus einem riesigen Teekessel quollen 48 Schlagobersflocken empor – das gesamte junge Ballettensemble. Sie umwirbelten den jungen Mann, der angesichts dieser kulinarischen und tänzerischen Opulenz sprichwörtlich aus den Latschen kippte.

➤ Hier mehr lesen: Keine Lust zu kochen? 25-mal Streetfood der Extraklasse

Das muss beim Publikum gut angekommen sein. „Die Wiener hatten den Ruf der üppigen Essen nicht von ungefähr“, sagt Schübler. „Man hat signalisiert, man kann sich etwas Anständiges leisten.“ Noch während des Ersten Weltkriegs sinnierte eine Haushaltsschreiberin, was man sich von den Notzeiten in bessere Zeiten mitnehmen könne. Denn durch Völlerei bedingte Krankheiten waren – no na – verschwunden. „Es war aber völlig klar, sobald Fett wieder zu haben war, war das alles auf einen Schlag vergessen“ sagt Schübler. Und gibt zu bedenken: „Das kann sich unsereiner, der nicht jahrelang gehungert hat, gar nicht vorstellen.“

Kommentare