Regie-Legende Wim Wenders: „Genie ist man ein Leben lang“

Der Regie-Star über die Angst beim Filmemachen, das Genie von Leonardo da Vinci, die Freundschaft zu Peter Handke – und seinen Bart.

Der eine – ist einer der wichtigsten Künstler der Gegenwart – Anselm Kiefer. Provokant und vielgestaltig sind seine Riesengemälde, Gewölbe, Türme. In seinen Bildern verarbeitet er Äste, Erde, Blei, bearbeitet sie mit dem Flammenwerfer, inspiriert von Poesie und Mythologie.

Der andere – ist einer der wichtigsten deutschen Regisseure, auch international ein Star: Wim Wenders. Prämiert in Cannes und Venedig, Oscar-nominiert. In seinen Werken woll(t)en Stars wie Dennis Hopper, Peter Falk, Mel Gibson oder James Franco spielen. Mit „Anselm – Das Rauschen der Zeit“ hat Wenders jetzt ein sehr poetisches Porträt über Kiefer gedreht, war zwei Jahre ganz nah an ihm dran, verknüpft Leben und Werk, alles in 3D.

(lacht) Wenn überhaupt, ist es eine Hommage an Tom Waits. Ich trage den Bart seit den Dreharbeiten zu „Perfect Days“. Der Hauptdarsteller stutzt und pflegt darin sein Bärtchen jeden Tag akkurat als Teil seiner Morgenroutine. Ich dachte, wenn ich ihn wiedersehe, überrasche ich ihn damit, dass ich jetzt auch so ein Ding im Gesicht trage. Er musste dann tatsächlich sehr darüber lachen. Danach wollte ich den Bart erst wieder abrasieren. Aber dann ist er geblieben. Der Vergleich mit Vincent Price kam mir bisher nicht unter – der ist price-less.

Eher ein Universalwissenschaftler – weil er von so viel etwas weiß, und es gibt nicht mehr so viele, die von vielem etwas wissen. Ich habe mich einmal in seine Bibliothek hineingetraut. Hunderttausende Bücher, ich dachte, die hat er ohnehin nicht gelesen. Dann entdeckte ich aber in jedem Buch Notizen, unterstrichene Sätze, Zettel drin. Ich bekam das Gefühl von Anselm Kiefer als eine Art Alchemist. Er hat enorm viel Wissen aufgesaugt. Für ihn birgt jede Wissenschaft Material für seine Kunst. Er kann alles malen.

Einerseits ist das tatsächlich romantisiert. Andererseits konnte ich Genie kürzlich mit eigenen Augen und aus nächster Nähe erleben: in Turin, in den Königlichen Museen, mit seinen Bildern von Leonardo da Vinci. Was in den Museen hängt, sagten sie mir, sind alles Kopien. Die echten Werke von da Vinci dürfen da gar nicht hängen, an die darf kein Licht. Dann meinten sie: Wir können dir aber ein paar echte zeigen.

Wir gingen dann nebenan in einen klimatisierten Raum. Alle trugen Handschuhe. Beim Anblick der Originalwerke von da Vinci habe ich Gänsehaut bekommen. Sie waren der Hammer, das Werk eines Genies. Der im Übrigen auch alle Wissenschaft seiner Zeit kannte. Ein Workaholic. Das gehört ja auch zur Last, die ein Genie zu tragen hat: Dass man nicht nur zwischendurch ein Genie ist, sondern ein Leben lang. Es ist eine verdammte Aufgabe, ein Genie zu sein. Und da Vinci nahm diese Aufgabe sehr ernst.

Durchaus. Große Sorge zumindest, etwa dass ich einem Thema nicht gerecht werde, weil es mir mitunter zu groß vorkommt. Ich hatte mit dieser Angst zu kämpfen, als ich meinen Dokumentarfilm mit und über Papst Franziskus gedreht habe. Auch als ich mit „Pina“ begann, hatte ich große Angst: Ich wusste ja so gut wie nichts über ihre Arbeit, nur dass sie mich emotional erschüttert.

Man hat eben Angst, wenn man ein anderes Reich betritt und kein Rezept bereitsteht, wie man diesem begegnet. Man verlässt sich darauf, dass aus der Begegnung etwas entsteht. Das war auch beim Film über Anselm Kiefer so. Ich hatte kein Konzept verfasst. Auch Anselm wollte das nicht. Bloß nichts Geschriebenes! Er sagte, im Grunde kannst du machen, was du willst. Ich gebe dir vollkommene Freiheit. Er hatte nur eine Bedingung: Bitte überrasche mich! Diese Bedingung hat er sehr ernst genommen, und ich auch.

Das „Exil“ war ein wunderschöner Ort. Völlig verqualmt. Die Wände braun vor Nikotin. Wunderbare Jazz-Vinylsammlung. Alles war da, was irgendwie wesentlich war. Es war immer voll und es war immer gut. Ossi Wiener, dem das „Exil“ gehörte, mochte ich sowieso schon immer. Sarah, seine Tochter, war damals Tellerwäscherin dort. Im Winter heizte ein Kohleofen, auch deshalb war ich immer da. Aber ich bin da auch fantasielos: Wenn etwas gut ist, gehe ich nirgends anders mehr hin. Und der Tafelspitz war vorzüglich im „Exil“.

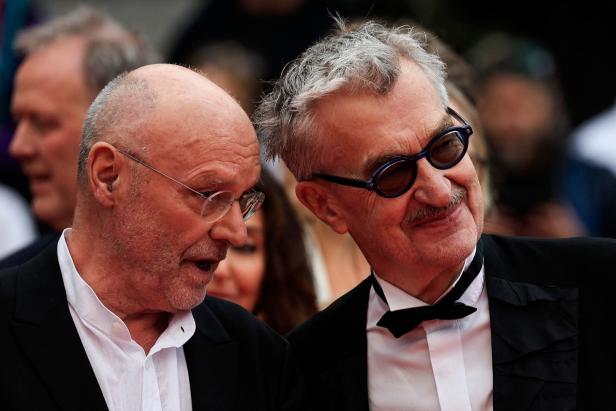

Männerfreundschaft: Maler Anselm Kiefer und Wim Wenders. „Wir wussten: now or never“

©APA/AFP/VALERY HACHESozusagen. Er kam eines Abends zur Türe herein, mit dicker Zigarre. Das merkte man gleich: Dass das einer ist, der nicht nur den großen Auftritt sucht, sondern untertags schon zehn geraucht hatte. Kein anderer Platz war frei, da setzte er sich an meinen Tisch. Ich habe ihm den Tafelspitz empfohlen. Wir haben gut gespeist, eine Zigarre geraucht, gut geredet. Dann beschlossen wir, uns wiederzusehen und wiederholten das drei Wochen lang jeden Tag.

Wir sind beide Kinder der Nachkriegszeit, wurden 1945 im selben Nicht-Land geboren. Bald hatten wir keine Geheimnisse mehr voreinander: Er wusste, dass ich eigentlich Maler werden wollte. Ich wusste, dass es sein Traum war, Filmemacher zu sein. Wir wollten gemeinsam ein Projekt machen. Und wäre seine erste große Ausstellung in Deutschland, in der Nationalgalerie, nicht so fürchterlich missverstanden und verrissen worden, wäre das auch passiert. Er ist dann nach Frankreich, ich nach Amerika. An unseren Traum eines gemeinsamen Films haben wir uns aber immer wieder erinnert. 2019 hat er mich dann zu sich eingeladen. Wir wussten: now or never.

Ich wollte vieles werden, zum Beispiel Architekt; zudem habe ich kurz Medizin, Philosophie und Soziologie studiert. Ich wäre auch wahnsinnig gern Musiker geworden. Aber ich hatte nicht in mir, was man dazu letztlich braucht. Eigentlich wollte ich viel zu viel, aber letzten Endes nur eines: Maler werden. Meinen Eltern erklärte ich, das mit dem Studieren sei jetzt vorbei. Sie ließen mich ziehen und ich ging nach Paris.

An der Kunstakademie École des Beaux-Arts wurde ich abgelehnt. Ich bin beim Test an der Aktmalerei gescheitert, eine dicke Frau zu zeichnen, umringt von 30 Studenten. Das hatte ich zuvor noch nie gemacht. Ich habe dann beim Kupferstecher Johnny Friedlaender begonnen.

Christopher Nolan halte ich für einen der besten Regisseure aller Zeiten. Und James Cameron ist meines Erachtens ein Genie. Ein großer Visionär.

Die Lehre ging jeden Tag nur bis zwei Uhr, danach hatte ich Zeit. Meine Wohnung war winzig, kalt und ungemütlich. Geld hatte ich auch keines. Meine rettende Insel war die Cinémathèque. Für 25 Pfennig konnte ich in der zweiten Reihe sitzen und einen Film sehen, zudem war geheizt. Mehr als tausend Filme habe ich auf diese Weise gesehen, ein Crashkurs in Filmgeschichte. Danach wusste ich: Kino, das ist meines.

Als Kind habe ich viel von der großen, weiten Welt geträumt. Bei uns lag nach dem Krieg alles in Trümmern, Düsseldorf war zu 90 Prozent zerstört. Ich habe geahnt, es gibt auch Schöneres da draußen, andere Welten. Ich sah Bilder davon im Großen Brockhaus meiner Eltern. Eine viel bessere Welt als jene, in der ich gelebt habe. Deswegen wollte ich schon als Kind stets woanders hin: Dorthin, wo es die Wolkenkratzer gab, den weiten Horizont, die endlosen Landschaften. Wo die Bilder entstanden sind, deren Maler ich bewunderte. Eine Welt in Farbe, denn im Brockhaus war sie nur schwarz-weiß.

Die machen Filme nach Rezept. Dieses serielle Produzieren, bei dem Film „Content“ heißt und ein „Product“ ist, ist nicht mein Ding. Nach „Hammett“ schwor ich mir: lieber viele kleine Filme anstatt noch mal eines großen, den ich nicht gutheißen kann. Ich habe zehn Jahre in Los Angeles gelebt und unabhängige Filme gedreht. Mit der Industrie hatte ich nichts mehr zu tun, war mit Musikern und Schriftstellern zusammen. Eine gute Zeit. Wenngleich Hollywood der Gegenpol zu meinem Berufsbild ist.

Es ist nicht alles schlecht, das aus Hollywood kommt. Christopher Nolan halte ich für einen der besten Regisseure aller Zeiten. Und James Cameron ist meines Erachtens ein Genie. Ein großer Visionär.

Peymann und ich waren gemeinsam beim 80. Geburtstag von Peter in einem Restaurant bei Paris. Ich kannte viele Gäste nicht und wir taten uns zusammen und standen ein bisschen abseits wie zwei verlorene Gestalten. Irgendwann kommt Peter zu uns und beginnt Peymann zu beschimpfen. Zwar spielerisch, auf gewisse Weise herzlich, aber er ließ es auch drauf ankommen, und Peymann machte mit. Gleichzeitig hätte man es als wüste Beschimpfung lesen können und sich nicht unbedingt gefallen lassen müssen. Es war ein Spiel. Aber vielleicht ja auch eine Art, sich die Wahrheit zu sagen – und trotzdem Freunde zu bleiben.

Kommentare