Regisseur Martin Scorsese wird 80: Der Obsessive

Die Filme des Regisseurs strotzen vor Obsession und Erlösung. In einer Streaming-Welt hält er am großen Kino fest.

Wenn du Filme drehst – bleib bei dem, was du kennst. Der Lehrer, Haig Manoogian hieß er, ein rebellischer, armenisch-amerikanischer Mann, wurde nicht müde, es seinen Studenten an der Universität New York so lange einzubläuen, bis die nicht mehr konnten. Martin Scorsese war einer von ihnen. Der Vorzugsschüler. Und er hielt sich daran. Es wurde sein Motto.

Die Welt, die „Marty“ kannte? Geprägt von Pistole und Kruzifix, auf den Straßen von Little Italy. Hier wächst er auf, zwischen Gangstern und Priestern. Die Mafiosi machten die Straßen unsicher, trieben Schutzgeld ein, machten krumme Geschäfte. Gleichzeitig ist Scorsese vom christlichen Glauben tief erfüllt: Hoffnung, Mitleid, Gnade. Nur eine Leidenschaft kann mit all dem mithalten und führt später zu seinem eigenen unverwechselbar bildgewaltigen Universum: die fürs Kino.

Dreamteam: Scorsese und Robert De Niro am Set von "Taxi Driver"

©imago images / Cinema Publishers Collection/Legacy Collection/The Hollywood Archive, via www.imago-images.deZuerst aber sieht Martin Scorsese die Welt vor allem durch das Fenster seines Zimmers. Als Kind fesselt ihn eine Asthma-Erkrankung ans Krankenbett. Spielen mit anderen Kindern ist verboten, höchstens in die Kirche darf er, doch als Messdiener scheitert er: Früh aufstehen ist nicht seins, und er schafft es nie zur Morgenmesse um sieben Uhr.

Sein Vater arbeitet als Hosenbügler und Schneider, seine Mutter ist Näherin. Von seinem sieben Jahre älteren Bruder wird er regelmäßig verprügelt. Die Großeltern stammen aus Sizilien, nahe Palermo. Scorsese lebt in Little Italy in einer winzigen Wohnung, Onkeln und Tanten in unmittelbarer Nachbarschaft. „Es gab uns, und es gab die übrige Welt“, sagte er einmal. Eine Welt, in der – und ohne diesen Aspekt können Scorseses Filme nicht betrachtet werden – Gewalt eine große Rolle spielte. „Es verging kaum einen Tag, an dem jemand nicht mit einer Knarre herumfuchtelte.“

Die Ingredienzien dieser Kindheit sind es, die Scorseses Filmkosmos bis heute prägen. Die Mafia als Familie, allerdings einer, der man beileibe nicht trauen kann: In seinen Filmen ist auch die Cosa Nostra sakral, allerdings nicht für lange. Anstatt sie zu verherrlichen, reißt er ihr den falschen Heiligenschein herunter und skelettiert sie bis auf ihre verrotteten Knochen.

In „Good Fellas“ treibt er der verklärenden Fama von Ehre und Loyalität unter Mafiosi die Flausen aus und entblößt ein krankes wie hermetisch in sich geschlossenes Soziotop, in dem Verrat an der Tagesordnung steht und schon hinter dem nächsten Fahrersitz ein Killer mit der Würgeschnur wartet. Auch in „Casino“ sind das bunte Neonlicht von Las Vegas und die netten Anzüge bloß Fassade: Mit energischer Akribie legte Scorsese die Studie einer hochintensiven Geldmaschine vor. Gesäumt von milieubedingten Ärgernissen wie durchgeknallten Killerfreunden und hysterischen Glamourgirls. Dem Untergang geweiht sind sie alle.

Der erste Film dieser Mafia-Trilogie ist allerdings „Mean Streets“, zu deutsch „Hexenkessel“. 1973 feierte der Regisseur damit seinen Durchbruch. Und das, obwohl den Film anfangs keiner wollte: „Ich habe keine Lust, meine Zeit mit diesem Film zu verplempern!“, brach ein Paramount-Boss die Vorführung nach zehn Minuten ab. Heute gilt der Streifen mit Harvey Keitel als Kriminellen und Robert De Niro als säumigen Schuldner seiner authentischen Milieustudie von Little Italy und seinem intensiven Tempo wegen als Meisterwerk. Beide gehören zu Scorseses Lieblingsdarstellern, ebenso wie Joe Pesci und Leonardo DiCaprio.

Auf die Frage, was ihn an der ehrenwerten Gesellschaft so fasziniere, gab Scorsese einmal zur Antwort: „Die Frage, die mich interessiert, ist immer: Wer macht das Gesetz? Wer ist das Gesetz? Sicher, es gibt die Gesetze des Staates. Aber es gibt ja nicht nur die staatliche Gesellschaft, es gibt auch die Straße, und die hat ihre eigenen Gesetze.“ Und von der versteht Scorsese, der zwar als Kind die meiste Zeit im Kino saß und sich von John-Ford-Western und italienischem Neorealismus beeindrucken ließ, entscheidend mehr als von der, sagen wir, Ming-Dynastie.

Seit vier Jahrzehnten legt Scorsese, ein kleiner Mann mit vielen Phobien, der so schnell spricht wie ein Maschinengewehr und ein jähzorniges Temperament besitzt, ein Werk vor, das komplex wie kohärent ist, und trotz seiner Drastik unterhaltsam. Vor seinem katholischen Hintergrund arbeitet er sein Dilemma von Schuld und Erlösung ab, seine Auseinandersetzung mit manischer Männlichkeit sowieso.

Auch die Gewalt verherrlicht er nicht, selbst wenn er sie stilisiert. Vor falscher Vereinnahmung schützt das seine Filme nicht: So wie Michael Douglas‘ Rede als Gordon Gekko in „Wall Street“ Börsen-Haie weniger abschreckte als motivierte, läuft auch bei Ray Liotta oder De Niro stets der Coolness-Faktor mit, wenn ihre Gesichter nächtens vor einem bemannten Kofferraum im Mündungsfeuer aufleuchten.

Kein Freund von Streaming

Dass Scorsese es versteht, so gekonnt Außenseiter zu porträtieren, liegt vermutlich daran, dass er sich zeitlebens selbst wie einer fühlte. Im Film gelang ihm das natürlich perfekt mit „Taxi Driver“, nach einem Skript von Paul Schrader. Robert De Niro als „Gottes einsamster Mann“, Travis Bickle, ein Taxifahrer im nächtlichen New York, schlaflos und verbittert, enttäuscht von der Liebe, eine tickende Zeitbombe. „Are you talking to me?“ Die Szene, in der De Niro vor dem Spiegel eine Kampfsituation mit dem Revolver einstudiert, ist eine der berühmtesten der Filmgeschichte geworden. Ein Kultfilm.

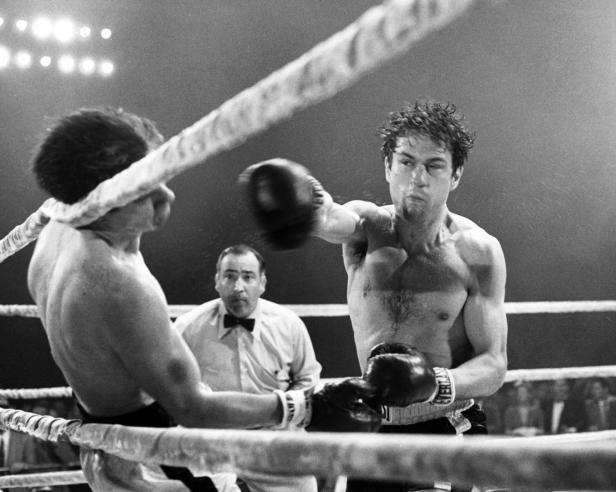

Und doch war die Verwirklichung auch hier schwierig: Schrader wollte Scorsese nicht als Regisseur, die Produzenten zweifelten an ihm, die Studios am düsteren Filmstoff, Brian De Palma hielt das Drehbuch überhaupt für unverfilmbar. Immer wieder hatte Scorsese mit schweren Komplikationen zu kämpfen, von der Finanzierung bis zur Durchsetzung eines Buches. Nach dem Flop mit „New York, New York“ stand er 1980 gar mit dem Rücken zur Wand, und drehte dann mit dem Boxerfilm „Raging Bull“ doch ein Meisterwerk – und das noch in Schwarzweiß. Scorsese, der Außenseiter: „Ich bin mein ganzes Leben lang einer gewesen – ich konnte mich nirgends einordnen.“

Doch diese Einstellung passte blendend zur Traumfabrik jener Zeit in den Siebzigerjahren. Peter Bogdanovic („The Last Picture Show“), Roman Polanski („Chinatown“) und William Friedkin („French Connection“) revolutionierten das Metier: New Hollywood war am Drücker, und der Filmnarr Scorsese gehörte dazu, genauso wie Francis Ford Coppola, Brian De Palma, George Lucas und Steven Spielberg, die gemeinsam eine gut befreundete Clique bildeten.

Aufgehört für das Kino zu kämpfen hat Martin Scorsese, der mit „Departed“ 2006 erst spät den verdienten Oscar bekam, nie. Superhelden-Filme hält er für mehr Freizeitpark als Kino. Streaming-Dienste würden das Kino entwerten, weil es ihnen egal sei, ob ihr Content ein Katzenvideo oder ein Kunstwerk sei. Am 17. November wird der Meisterregisseur 80. Sein nächster Film wird bei Apple laufen und ein Gipfeltreffen: Die Hauptrollen im 200-Millionen-Dollar-Projekt „Killers of the Flower Moon“ spielen Robert De Niro und Leonardo DiCaprio.

Kommentare