Das kann Wiener Handwerk seit Generationen

Manuell Gefertigtes ist zu Weihnachten als Geschenk gefragt. Die freizeit hat drei Traditionsbetriebe besucht.

Wer die Tür zur Maria-Theresien-Straße 1 öffnet und ein paar Stufen in das Geschäftslokal steigt, ist schlagartig in einer anderen Welt, manche würden sagen in der von gestern. Hier herrscht Stille. Eine angenehme Geruchsmischung aus Leim, Leinen, Leder und in die Jahre gekommenem Holzboden wabert durch den Raum. In zahlreichen Holzladen lagern Bleisätze für unterschiedliche Schriften. Den Laden sieht man an, dass sie einst viel gebraucht wurden. Der dunkle Lack ist abgegriffen. Daneben stehen große, schwarze Pressen. An der Wand hängen Eishockey-Bilder, Wimpel oder das Bild des Tauchpioniers Hans Hass mit persönlicher Widmung. Er war hier Kunde. Wie so viele.

In Holzladen lagern Bleisätze für Schriftarten

©Kurier/Gilbert NovyDie „Carl Kloss Universitätsbuchbinderei“ ist die älteste noch bestehende Buchbinderei Wiens. Es gibt sie seit 1831. Die umliegenden Institute brachten früher Zeitschriften und Bücher in den Betrieb. Hunderte Studenten im Monat ließen ihre Abschlussarbeiten nach allen Regeln der Handwerkskunst binden.

Eine schwarze Tafel mit goldenen Lettern an der Hausfassade zeugt von den goldenen Zeiten – eine zweite wurde gestohlen. Im Jahr 2022 haben die Institute wenig Geld für solche Arbeiten, Studenten weichen oft auf Copyshops aus. Aber Inhaber Viktor Kus hält die Stellung.

Stammkunden

Der 83-Jährige führt den Betrieb seit 1971 und steht immer noch halbtags in seinem Betrieb. Jeden Tag. Unterstützung kommt von seiner Frau und seiner Tochter. Er ist, so wie man sich das von einem Wiener alter Schule erwartet, ein bisschen grantig und freundlich zugleich. Vor ihm liegen schwere Bücher mit ledernem Rücken: „Damals haben wir noch Geschäftsberichte mit Sprungrücken gebunden. Das macht heute niemand mehr“, sagt er. Bei diesen Büchern springt der Buchblock so heraus, dass man stabil und schön schreiben kann. „Das wird nicht mehr verlangt, das kann auch fast keiner mehr.“ Kus wird wehmütig. „Dabei ist das so wichtig, wenn Strom ausfällt, hat man alles bei der Hand.“

Ein Großteil der Arbeiten bestehe im Reparieren alter Bücher. Aber es gibt auch Stammkunden, die dem Unternehmen die Treue halten – etwa Anwaltskanzleien. Sie bringen seit Generationen ihre Zeitschriften.

Neben Arbeitsgeräten haben sich im Laufe der Jahrzehnte auch persönliche Erinnerungen in der Buchbinderei angesammelt.

©Kurier/Gilbert NovyGerne spricht Kus von den alten Zeiten, als er – schon bei der Firma Kloss – Lehrling war. „Wir sind im dritten Lehrjahr zwölf Burschen gewesen.“ Er holt ein Bild aus dem Jahr 1957 hervor. Es zeigt junge Männer mit schwungvoller Tolle. Auch von seiner Arbeit erzählt er, ohne sich lange bitten zu lassen – etwa darüber, dass er große Bücher nicht mit der Fadenheftmaschine zusammenheften kann. Da ist manuelles Können gefragt: „Das muss ich mit der Hand machen, bei der Maschine würden die Nadeln abbrechen.“ Auf jeden Fall müsse jeder Handgriff sauber sein. „Wenn Fingerabdrücke zu sehen sind, das kann man Kunden nicht zumuten.“

Ob man ihm auch dabei zuschauen könne?„Sie wollen mich im Schweiße meines Angesichts arbeiten sehen? Also bitte“, sagt er und geht dann doch nicht so unwillig, wie es scheinen sollte, ans Werk. Kus holt ein Buch, einen Kübel Leim, taucht einen Pinsel darin ein und klebt ein Blatt Papier auf den Umschlag. Auf die Frage des Fotografen, was denn das für ein Staberl sei, mit dem er den Buchblock niederdrückt, blickt Kus etwas streng – wohl gespielt – und sagt bestimmt: „Das ist kein Staberl, das ist ein Falzbein aus Ziegenknochen.“ Er legt mehrere Bücher zu einem Stoß zusammen, beschwert diese mit Gewichten oder legt sie zwischen eine Presse.

Viktor Kus beim Anleimen eines Blatts am Umschlag – „im Schweiße seines Angesichts“.

©Kurier/Gilbert NovyBis ein Buch fertig ist, kann einige Zeit vergehen. Bei einem Sprungrücken sind es vier Wochen. Aber gut Ding braucht Weile. Das Material muss immer wieder trocknen. Kus’ Frau Elisabeth, die sich partout weigert, fotografiert zu werden, sagt: „Manche glauben, sie bringen die Unterlagen in der Früh und können sie gleich als Buch mitnehmen.“ Aber das sei sinnlos, das Papier würde sich wellen. „Gerade um die Weihnachtszeit wird es akut. Das geht sich oft nicht aus.“

Zum Abschied hält ihr Mann das Falzbein in die Höhe und fragt mit gestrengem Unterton, ob man das Gelernte eh nicht vergessen hat: „Wie heißt das?“

Bakalowits leuchtet wie der Blitz

Den Namen einer anderen Wiener Institution konnte man in den 1960ern nur schwer vergessen: „Strahlend wie die Sonne, leuchtend wie der Blitz sind die Leuchter von Bakalowits“, hieß es damals in der Werbung. Seit 1845 gibt es den Lusterhersteller, der sich auf die Beleuchtung von Palästen, Villen, Privatresidenzen, Hotels, Opernhäusern oder Konferenzzentren spezialisiert hat. Als die Wiener Ringstraße errichtet wurde, statteten diejenigen, die es sich leisten konnten und etwas auf sich hielten, ihre Räume mit Lustern aus dem Hause aus, das auch die Habsburger belieferte und somit K.-u.-k-Hoflieferant war. Heute gehen rund 85 Prozent der Leuchter des Familienunternehmens ins Ausland.

Gefertigt werden die Luster von Hand in einer beschaulichen Hinterhofwerkstatt in Favoriten. Man würde beim Vorbeigehen draußen nicht bemerken, dass hier ein Unternehmen von Weltruf produziert. Zehn Menschen arbeiten hier, zwei sind im Geschäft in der Gumpendorfer Straße. Von der Decke einer kleinen Halle hängen die Beleuchtungskörper aus dem Theater an der Wien, das gerade renoviert wird. Sie sollen in einem Jahr wieder in neuem Glanz und mit zeitgemäßer Elektrik erstrahlen. Bei einigen Lustern sind die Kabel oben einfach ohne Abdeckung zusammengebunden. Aus heutiger Sicht zu unsicher. Gerade erst haben die Mitarbeiter die Beleuchtungen des Salzburger Landestheaters auf Vordermann gebracht. „Bei der ersten Montage im Theater an der Wien war ich bereits dabei“, sagt Friedl Bakalowits, der das Unternehmen mit seiner Frau Aglaja leitet. Nach dem Krieg erhielt die Firma auch Aufträge für die Staatsoper oder das Burgtheater.

Ab den 1960ern arbeitete man mit Architekten aus dem arabischen Raum zusammen. Und eine besonders gigantische Bestellung gab es für das neue Parlament in Belgrad – den größten Luster der Welt. „Der hatte 17 Meter Durchmesser, wog 19 Tonnen und hatte 2.200 Glühlampen.“ Vor der Montage im damaligen Jugoslawien sperrte man in Wien unerlaubterweise einfach die Straße ab. „Die Werkstatt war einfach zu klein. Wir mussten den Luster zur Probe draußen aufbauen“, sagt er. Und er beginnt zu schmunzeln. „Was glauben Sie, was da heute los wäre, wenn wir das machen würden?“

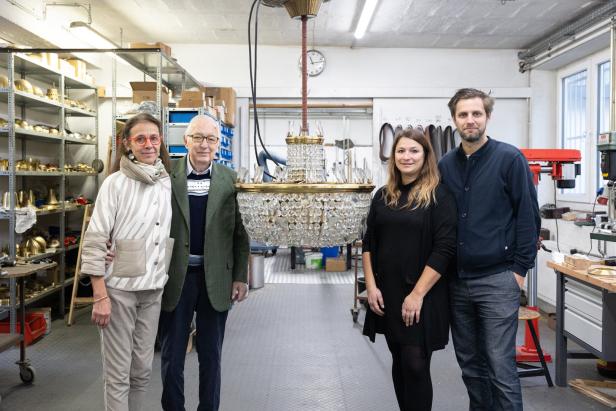

Für derartige Geschäfte im Ausland sei es enorm wichtig, persönlich vor Ort zu sein. „Kommt ein Bakalowits zur Tür herein, ist das ein anderes Gespräch. Herr Müller hat es schwerer – wir machen das immerhin seit fast 200 Jahren.“ In der Zeit hat sich auch einiges zusammengeläppert. „Wir haben rund 10.000 Modelle, die nach Wünschen angepasst werden. Jeder Kunde bekommt ein neues Modell“, erklärt Tochter Sophie Bakalowits. Sie leitet die Werkstatt und wird die Firma übernehmen. Ihr Bruder Maximilian ist studierter Elektroingenieur. Er arbeitet hier als Designer und wird sich später um den Export kümmern.

In der Werkstatt in Wien-Favoriten.

©Kurier/Gilbert NovyDer Vater hat noch die Ausbildung als Gürtler – der unedle Metalle verarbeitet – absolviert. Was er mit Stolz erzählt. „Es ist eines der ältesten Handwerke, es kommt aus dem 15. Jahrhundert und hatte eine strenge Meisterprüfung. Ein römisch-deutscher Kaiser hat einmal eine Gürtlerstochter geheiratet – das war standesgemäß“, sagt Friedl Bakalowits.

Rozet & Fischmeister seit 1770

Einer seiner entfernteren Verwandten führt mit Rozet & Fischmeister ein anderes traditionelles Wiener Handwerksunternehmen. Franz Fischmeister wollte eigentlich Formel-1-Fahrer werden. „Das hat aber dann nicht geklappt.“ Nach der Matura lernte er das Juweliershandwerk bei Seitner in der Dorotheergasse. Dazu ist er Gemmologe (bewertet Edelsteine, Anm.) und Diamantengutachter. Er hatte etwa bei Luxushändlern Asprey und Cartier in London gearbeitet, bevor er nach Wien zurückkehrte, um einen der letzten eingesessenen Betriebe am Kohlmarkt zu übernehmen. Ein umkränztes Schild mit der Inschrift „Gold und Silberschmied“ flankiert den Eingang. Auch das Gründungsjahr prangt darauf: 1770. Auf der Tür weist ein Doppeladler darauf hin, dass man einst k.-u.-k. Hof- und Kammerjuwelier war.

Der Eingang zum Wiener Juwelier Rozet und Fischmeister am Kohlmarkt

©Kurier/Gilbert NovyDer Verkaufsraum ist mit dunklen Holzvertäfelungen ausgekleidet, in Vitrinen stehen silberne Teekannen, Teller oder Kerzenleuchter. Fischmeisters Auftreten passt zur Einrichtung und zur Unternehmensgeschichte. Er ist distinguiert, auf gute Manieren bedacht und spricht so, wie man sich vorstellt, dass Wiener Juweliere früher gesprochen haben. Gewählt, mit viel Melodie in der Stimme. „Vom silbernen Zahnstocher bis zum Diadem haben wir alles.“

Ein Glanzstück seines Hauses sei auch die Petschaft, ein Stempel, mit dem Leopold Figl den Staatsvertrag besiegelte. „Das Original befindet sich im Besitz der Familie Figl. Das Modell, das wir hier haben, ist etwas größer. Damit man den Staatsvertrag nicht nachmachen kann.“ Auch ein Collier von Adele Bloch-Bauer habe das Unternehmen einst gefertigt. Gustav Klimt hat es im Bild „Adele Bloch-Bauer I“ verewigt.

„Wir haben viel Antikes, aber produzieren selbstverständlich auch Neues.“ Neben alten Verarbeitungsmethoden entwerfe er seine Schmuckstücke am Computer mit 3-D-Design und arbeite mit 3-D-Druckern. „Auf Wunsch zu produzieren ist mein Spezialgebiet.“ Sechs fixe Mitarbeiter und ein paar freie beschäftigt Fischmeister. An Bildern des Urur- und Urururgroßvaters vorbei geht es in die Werkstatt. „Dass die gleich beim Geschäft ist, haben heute nicht mehr allzu viele.“

Für Nachwuchs ist gesorgt

Um das Kunsthandwerk macht sich Wolfgang Hufnagl, der zu Besuch ist, keine Sorgen. Er ist Innungsmeister für Kunsthandwerke bei der Wirtschaftskammer Wien und vertritt neben Gold- und Silberschmieden auch Instrumentenbauer und Buchbinder. „Wenn man gute Designs hat und diese auch gut umsetzen kann, ist es nicht schwierig zu überleben.“ Die große Stärke sei, dass nichts von der Stange komme.

Und für Nachwuchs sei gesorgt. „Es interessieren sich viele junge Menschen, die teilweise studiert haben, fürs Handwerk. Für uns ist das nicht unangenehm. Da sind die schwierigen Jahre vielleicht schon vorbei.“

Kommentare