Ein Spaziergang in Wien: Die "Paläste des Proletariats"

Arkaden, bogenförmige Durchfahrten, Tore und Fahnenmasten kennt man bereits von der illustren Hofburg. Die "Paläste des Proletariats" sind dann aber doch ein ganz anderes Kaliber.

von Belinda Fiebiger

Es ist ein Kulturgut, das Tag für Tag mit Leben, Charakteren und Bedeutung gefüllt wird. Rund ein Viertel der Stadtbevölkerung lebt in Gemeindebauten und macht so einen erheblichen Teil der Wiener Seele aus. Wer diese ergründen möchte, tut also gut daran, nicht nur Schönbrunn, Hofburg oder MuseumsQuartier zu besuchen, sondern setzt auch die städtischen Wohnanlagen auf die Liste der zu besichtigenden Sehenswürdigkeiten. Gelegenheiten gibt es genug.

Man kann sie etwa auf eigene Faust erkunden; schön zum Ansehen sind etwa der Reumannhof im 5., der Rabenhof im 3. oder der Vogelweidhof im 15. Bezirk. Ebenso kann man an einem geführten Rundgang teilnehmen oder geht ins Museum. Möchte man aber das große Mutterschiff der Gemeindebauten sehen, führt kein Weg an Heiligenstadt im 19. Bezirk vorbei.

Wie zu Hause

Mit seinem burgartigen Aussehen macht der 1930 eröffnete Karl-Marx-Hof Eindruck. Auch schönster Sonnenschein und blauer Himmel nehmen ihm nichts von seiner Wuchtigkeit. Der Baukomplex zieht sich an der Heiligenstädter Straße 1,1 Kilometer in die Länge und beherbergt 98 Stiegen. Die Hauptfassade in Rot und zartem Gelb klettert fünf Stockwerke in die Höhe und ist damit auch der höchste Teil der Anlage.

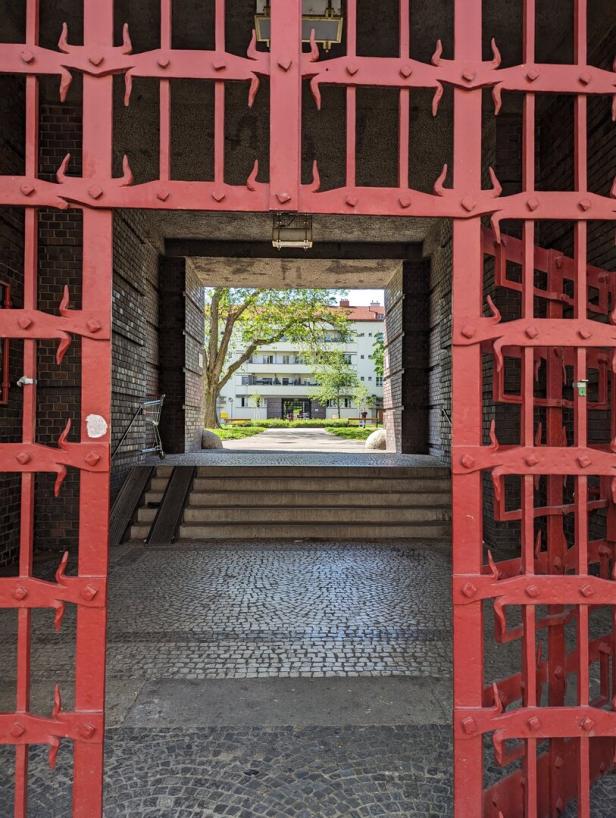

Zudem graben sich hier riesige bogenförmige Durchfahrten durch das Mauerwerk. Die Turmaufbauten werden von Fahnenmasten gekrönt. Das herrschaftliche Ambiente ist ein gewolltes. Am begrünten Vorplatz steht eine Statue, wie man es von den Palästen des Adels kennt. Nur dass hier kein Edelmann abgebildet ist, sondern ein Arbeiter in Seemannskluft. Veränderung.Heute gilt der denkmalgeschützte Karl-Marx-Hof als Ikone des sogenannten "Roten Wien".

Karl-Marx-Hof in Wien-Heiligenstadt

©Belinda FiebigerAls die Monarchie abgeschafft und die Republik ausgerufen wurde, erreichte die sozialdemokratische Arbeiterpartei in Wien 1919 eine absolute Mehrheit. In den Jahren bis 1934 nutzte sie ihre Macht, um die damals prekäre Wohnsituation radikal zu verbessern. Denn nach dem Ersten Weltkrieg lebten die meisten Menschen in Wohnungen nicht größer als 23 bis 28 Quadratmeter und teilten sich diesen Raum jeweils mit sechs bis acht Personen.

Vom Gang, wo sich die Toilette für das ganze Stockwerk befand, betrat man direkt die Küche, dahinter gab es noch ein Zimmer. Es gab kein elektrisches Licht, kaum fließendes Wasser. Wegen der enormen Bebauungsdichte drangen kaum Licht und Luft in die Häuser. Schimmel war ein Problem. Und dann stiegen auch noch die Mietpreise in schwindelnde Höhe. Um sich die Wohnung noch finanzieren zu können, holte man sich sogenannte Bettgeher ins Haus, die sich nur mehr eine Matratze für die Nacht leisten konnten. Das Rote Wien war überzeugt: Wollte man die Gesellschaft verändern, musste zuerst die Wohnsituation verbessert werden.

Die Wiener Gemeindebauten sind quer über die Stadt verteilt

©Belinda FiebigerIn der Ausführung sollten Ideal und Realität nicht immer überlappen, aber: In der Zeit bis 1934 realisierte die Stadtregierung insgesamt 380 Gemeindebauten, die nicht nur Größe, Licht und Luft (sowie Toiletten und Wasser) direkt in die Wohnungen brachten. Integrierte Kindergärten, Werkstätten, Waschküchen, Arztpraxen, Geschäfte, Sportanlagen und Klubräume sollten den Gemeinschaftssinn stärken.

➤ Hier mehr lesen: Wiener Lokale mit Blick ins Grüne: Ein Tisch mit Parkblick

Rundgang im Karl-Marx-Hof in Wien-Heiligenstadt. Mit einer Länge von rund 1.050 m gilt er als der längste zusammenhängende Wohnbau der Welt

©Belinda FiebigerOft richtete sich die festungsartige Architektur darauf hin aus: Die Häuser wurden an den Rand der Grundstücke gebaut, in der Mitte war damit Platz für großzügige, ausgestaltete Innenhöfe. Zur Stadt öffneten sich diese Anlagen nur durch ein oder mehrere große Tore. Architekt und Zeitgenosse Josef Frank, der ein eigenes Konzept der Moderne vertrat, war kein Freund der monumental-expressiven Bauten und nannte sie ironisch Volkswohnpaläste.

Der Margaretengürtel, wo damals die meisten Gemeindebauten entstanden, bekam dann auch den Beinamen "Ringstraße des Proletariats". Finanziert wurde das Ganze unter anderem durch die von Finanzstadtrat Hugo Breitner eingeführte Wohnbausteuer, die progressiv gestaffelt zu einer massiven Umlagerung von Vermögen in dieser Zeit führte: Die obersten 0,5 Prozent der Vermögenden war für knapp die Hälfte der Einnahmen aus dieser Steuer verantwortlich. Spaziert man heute durch den Karl-Marx-Hof, sollte man auch den Waschsalon 2 in der Halteraugasse ansteuern. Hier duftet es nicht nur nach frisch gewaschener Wäsche – im 1. Stock gibt es auch eine Ausstellung zum Roten Wien.

Tipps für geführte Spaziergänge:

- Führung durch den Karl-Marx-Hof: jeden Sonntag um 13 Uhr, 10 Euro, Treffpunkt vor dem Bahnhof Heiligenstadt, Endstelle U4. Anmeldung nicht erforderlich. Infos:

dasrotewien-waschsalon.at - "W25O – Ringstraße des Proletariats": Durch sieben Gemeindebauten am Wiener Gürtel, 34 Euro, nächster Termin: 8. Juni, buchen via www.reisegourmet.at

"Gemeine Bau Schau": Vom Matzleins- dorfer Gürtel in den 12. Bezirk zum Migazziplatz in Meidling. 35 Euro. Nächster Termin: 19. Okt., buchen via hiddenvienna.guide - Ideen für Museumsbesuche:

- Waschsalon im Karl-Marx-Hof: Museum zum Roten Wien (1919–1934/45) mit der Sonderausstellung "Schöner Wohnen", 5 Euro, dasrotewien-waschsalon.at

Wien Museum: Die Dauerausstellung „Wien. Meine Geschichte“ beleuchtet auch das Kapitel „Utopie im Alltag – Das Rote Wien“, freier Eintritt, wienmuseum.at - Kunst im Alltag:

Kulturlabor Gemeindebau: Kunst und Kultur von, für und mit Bewohnern, z. B. interaktive Lichtinstallationen am Karl- Kausky-Hof: 12., 19., 26. Sept., 3. Okt. (jeweils 19:30–21:30 h) und 17. Okt. (17–22 h mit Abschlussfest), kulturlabor-gemeindebau.at

Kommentare