Michael Köhlmeier: "Ich strebe keine Macht an“

Michael Köhlmeier lässt in seinem neuen Roman die russische Revolution aufleben. Ein Gespräch über den Humor von Diktatoren, die Macht eines Schriftstellers und wie es ist, wenn zwei Star-Autoren unter einem Dach arbeiten.

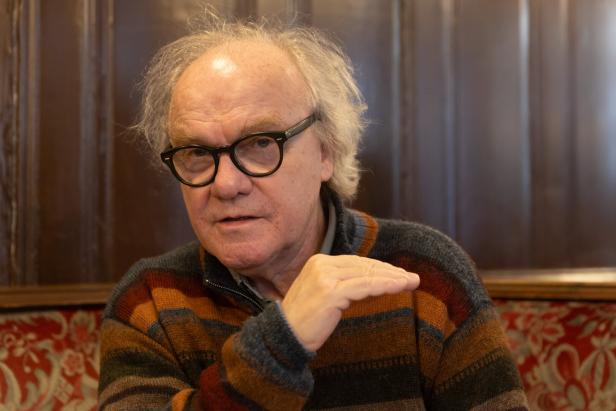

Ein Treffen mit Michael Köhlmeier. Was er schreibt, wird gelesen. Wenn er etwas sagt, hört man hin. Auf dem Tisch, im Wiener Café Sperl, liegt ein gelbes Reclam-Büchlein mit dem Titel nach unten. „Das Unbehagen in der Kultur“ von Sigmund Freud. „Nur zum Prahlen“, sagt Michael Köhlmeier und schmunzelt.

Unbehaglich wird es einem auch angesichts manches Weltgeschehens. In seinem neuen Roman „Das Philosophenschiff“ spielt Köhlmeier, einer der wichtigsten deutschsprachigen Erzähler, mit der Historie: Zur russischen Revolution weisen Lenin und Trotzki Hunderte Intellektuelle, Schriftsteller, Journalisten aus. Ein 14-jähriges Mädchen ist mit an Bord – und erzählt später als 100-jährige Star-Architektin einem Autor ihre Geschichte. Und wie sie Lenin begegnete ...

Herr Köhlmeier, Philosophenschiffe sind historisch belegt, 1922 wurden in Russland viele Intellektuelle auf Lenins Befehl ins Exil ausgewiesen. Was hat Ihr Interesse an diesem Teil russischer Geschichte entfacht?

Anfangs das Wort. Es klang nicht nach Terror, vielmehr nach älteren Herrschaften, philosophierend auf großer Fahrt. Ich ging dem nach und umso perfider fand ich, was damals passierte. Es ist typisch für eine Diktatur, dass sie sich ihrer Intelligenzija entledigt. Dabei hätte sie diese in jener Zeit so gebraucht.

Dennoch konnten die meisten froh sein, noch mit dem Leben davongekommen zu sein.

Trotzki begründete die Deportation vor der Weltpresse damit, dass die Einstellung der Intellektuellen so ungefestigt sei, dass sie sich irgendwann gegen die Bolschewiken stellen würden. Und dann müssten sie erschossen werden. Er nannte es einen Akt der Humanität, dass sie nur ausgewiesen werden. Trotzki hätte mitgehen sollen. Vielleicht hätte er sich dann einiges erspart.

Mächtige besitzen wenig kritisches Bewusstsein oder gar Humor, wenn es um die Erhaltung ihrer Autorität geht.

Viele sagen, Stalin hätte durchaus Humor gehabt, allerdings einen überaus bösen Humor. Er hat sich vergnügt am Leid anderer, es war ein sadistischer Humor. Vielleicht liegt der Mangel an Humor am Minderwertigkeitskomplex der Mächtigen. Der Diktator weiß: Selbst wenn die Menschen mit dem Kopf am Boden vor ihm knien, kann er nicht erahnen, was in ihren Gedanken vorgeht. Aber er vermutet, dass sie ihn gefährden. Je intelligenter er jemanden einschätzt, umso mehr geht er davon aus, dass er ihm etwas vormacht und Ränke gegen ihn schmiedet. Dem besonders Intelligenten wird ja immer eine besondere Bösartigkeit zugeschrieben. Wer im Auge des Diktators nicht zur breiten Masse gehört, muss etwas im Schilde führen.

Schriftsteller Köhlmeier: „Es gibt in Russland keine Tradition einer liberalen Gesellschaft. Es ist ein Untertanenvolk“

©Kurier/Juerg ChristandlMan muss sich den autoritären Machthaber als paranoiden Menschen vorstellen.

Er ist anfangs vielleicht nicht paranoid. Aber ich glaube, dass eine gewisse Fülle und Zeit an der Macht Menschen ebenso korrumpiert wie paranoid macht. Die Gedanken sind frei, da kann ich die Leute noch so bespitzeln, über sie kann man nicht herrschen. Das macht Herrscher so nervös.

Ist solche Nervosität ein Zeichen dafür, wie mächtig Philosophie dennoch ist, obwohl sie in der Krise gern als nicht systemrelevant abgetan wird?

Warum werden die Philosophen dann in den Gulag geschickt? Es hängt wohl auch damit zusammen, dass man den Künstlern wenig Eindeutigkeit zuschreibt. Man nimmt an, die meinen anders, als sie sagen. Und tatsächlich ist das oft der Fall in der Kunst. Die Kunst lebt vom Rätselhaften. Die russischen Gedichte jener Zeit etwa sind immens hermetisch. Da wird die Macht vorsichtig. Sie nimmt an, das sei verschlüsselt, besteht aus Anspielungen, könnte gefährlich sein. Karl Kraus hat gesagt, Literatur, die der Zensor durchschaut, kann nicht gut sein.

Welchen Bezug haben Sie zu russischen Autoren?

Die klassischen russischen Autoren waren natürlich die Vorbilder meiner Jugend. Meine Mutter hat mich vor Dostojewski gewarnt. Sie hat gesagt, lies ihn, aber rede mit mir darüber. Die Erzählung „Der Großinquisitor“ aus „Die Brüder Karamasow“ habe ich am Ende meines Buches ein wenig paraphrasiert.

Was macht es mit einem Land, wenn die wichtigsten Intellektuellen deportiert werden?

Das ist eine Frage, die für uns im Westen sehr schwer zu beantworten ist, weil wir doch ein gerüttelt Maß an demokratischer Entwicklung vorweisen können. Russland kann das nicht. Die kurze Zeit unter Boris Jelzin als entwickelte Demokratie zu bezeichnen, wäre kühn. Rudi Dutschke, Studentenführer der 68er in Deutschland, ging davon aus, dass der Kommunismus sowjetischer Prägung unter Lenin und Stalin mit Kommunismus gar nichts zu tun hat, sondern die Fortsetzung der Diktatur des Zarenreiches ist. Nur mit anderen Vorzeichen. Warum sich Putin, gerade am Land, so hoher Zustimmung erfreut, obwohl die Söhne im Krieg fallen, hat auch damit zu tun, dass es in Russland keine Tradition einer liberalen Gesellschaft gibt. Es ist ein Untertanenvolk. Das klingt bösartig, es ist auch nicht spottend gemeint, aber das ist ein Volk, das immer nur gewohnt war, untertan zu sein.

Auch in einem freien westlichen Land hat ein Autor keine Macht. Es gibt wenige Ausnahmen, wo jemand auf staatliche Entscheidungen Einfluss nehmen konnte.

Was kann also noch Hoffnung machen, damit Putins Ukraine-Krieg beendet wird?

Man sollte jedenfalls nicht auf eine Revolution hoffen. Es ist ja auch ein Irrtum zu glauben, die Russen hätten einst gegen den Zaren revoltiert. Das war ein Putsch. Keine Volkserhebung, sondern der Putsch einer kleinen, organisierten, durchstrukturierten Kaderpartei unter der Führung eines Mannes, der auf seine Autorität und sein Charisma zählen konnte, nämlich Lenin.

Dennoch haben Sie kein historisches Buch, sondern einen Roman geschrieben. Worin lag für Sie der erzählerische Reiz?

Der Reiz lag für mich in der Fiktion, dass ein kalter, brutaler Diktator wie Lenin angesichts seines baldigen Todes auf ein Mädchen von 14 Jahren trifft, das trotz allen Terrors, den es erlebt hat, voller Lebensfreude in die Zukunft schaut. Und das dieses Zusammentreffen im Alter von 100 Jahren erzählt. Das ist für mich Kern der Geschichte.

Philosophentisch: Köhlmeier beim Interview mit KURIER Freizeit-Redakteur Alexander Kern

©Kurier/Juerg ChristandlWas ist Ihnen bei der Recherche und beim Schreiben aufgefallen?

Ich konnte mir gut vorstellen, wie die Welt in besonders schrecklichen Ausnahmesituationen plötzlich völlig surreal wird. Ich habe gelesen, wie in Sankt Petersburg zurzeit des größten bolschewikischen Terrors die Leute im Winter trotz Hungers in den Park gegangen sind, um dort zu Musik zu tanzen. Es ist auch bestätigt, dass in solch grauenhaften Situationen Sex eine unglaublich wichtige, beinahe ans Religiöse herantretende Rolle spielt. Auch Witze werden erzählt in Diktaturen. Diese Widersprüche haben mir gefallen, und ich habe sie übersetzt in das Aufeinandertreffen des mutigen Mädchens am Beginn ihres Lebens mit dem alten, halbseitig gelähmten Diktator. Er ist der Verursacher ihres Leids. Trotzdem sind sie rührend nett zueinander. Daraus ergibt sich eine absurde menschliche Symbiose, weil sie auf gewisse Art ein Schicksal teilen. Und einander plötzlich im Fernen nah sind.

Ihre Stimme hat Gewicht in der Öffentlichkeit. Welche Macht verleiht Ihnen das?

Ich strebe keine Macht an. Diese Antwort ist glaubwürdig, weil ich sonst nicht Schriftsteller geworden wäre. Auch in einem freien westlichen Land hat ein Autor keine Macht. Es gibt wenige Ausnahmen, wo jemand auf staatliche Entscheidungen Einfluss nehmen konnte. Bei Charles Dickens und „Oliver Twist“ war das so. Als Folge wurde die Jugendwohlfahrt neu überdacht. Ein anderes Beispiel ist „Onkel Toms Hütte“ von Harriet Beecher Stowe. Ein Buch, das heute von besonders politisch Korrekten verpönt wird, aber eine Anklage gegen den Rassismus war und mit maßgeblich für den US-Bürgerkrieg. Eine Straße in Berlin, die nach Onkel Toms Hütte hieß, musste trotzdem unbenannt werden. Weil es rassistisch sei, dass im Buch das Wort „Neger“ vorkommt.

Ist Ihnen das ein Dorn im Auge?

Ich halte es historisch betrachtet für eine Ignoranz, über die man nur den Kopf schütteln kann. Demzufolge müsste man auch Martin Luther Kings große Rede „I Have a Dream“ als rassistisch bezeichnen, weil er darin von „Negros“ spricht. Wenn das Buch so geschrieben wurde, soll es so bleiben und dafür mit einem Vorwort versehen werden, das es in Kontext setzt. Eine Belehrung, dass es den Leuten nicht zumutbar sei, das Buch zu lesen, finde ich falsch.

Heute hegen Rechtsextreme ebenfalls Abschiebungsfantasien, wie ein geheimes Treffen in Deutschland kürzlich zeigte.

Deportationen – sagen wir es, wie es ist. Irgendwann werden sie sich trauen, es auch so zu nennen. Es findet ja eine schleichende Aneignung der Sprache des Dritten Reiches statt. FPÖ-Chef Kickl hat es immer wieder versucht, etwa als er Flüchtlinge „konzentriert“ an einem Ort halten wollte. Den Begriff „Volkskanzler“ hat er jetzt erneut etabliert. Bei ihm kann man annehmen, dass er weiß, wovon er spricht. Strache dagegen war so eine Mischung aus einem Halunken und einem lustigen Praterstrizzi. Kickl ist anders, auch anders als Jörg Haider es war.

Wie sehen Sie Kickl?

Ich sehe in ihm einen gekränkten, zutiefst ängstlichen Menschen. Das sind die gefährlichsten. Jene, die geglaubt haben, sie werden nicht wertgeschätzt. Stattdessen ausgelacht. Nicht ernst genommen. Jahrelang hieß es, er sei nur Haiders Redenschreiber, man hat ihn in der zweiten Reihe versteckt. Das sind Kränkungen, und wenn dann jemand zur Auffassung gelangt, er rächt sich dafür an der ganzen Welt, ist das ein starker Antrieb. Und ganz viele Leute können sich mit diesem Gefühl der Zurücksetzung identifizieren, weil jeder sie einmal erfahren hat.

Sie veröffentlichen viel, geht Ihnen das Schreiben leicht von der Hand?

Ich tu’s halt sehr gerne. Aber ich habe Hemmungen, das Schreiben als Arbeit zu bezeichnen. Als Vorarlberger definiere ich Arbeit als etwas, das man nicht gerne macht. Ich wurde auch schon angepöbelt, ich sei ein fauler Hund, der sich nur aushalten lässt. Aushalten lasse ich mich zwar nicht. Aber einer Arbeit gehe ich eigentlich nicht nach, da gebe ich dem Anpöbler recht.

Schreiben Sie jeden Tag, haben Sie ein gewisses Tagesziel?

Mein Arbeitsethos verlangte zuerst, dass ich mich verpflichte, jeden Tag zwei gute Seiten zu schreiben. Das ging nicht, da war die Frustration vorprogrammiert. Eine Seite pro Tag ging auch nicht. Manchmal fällt einem ganze 14 Tage nichts ein, manchmal ein halbes Jahr. Jetzt lautet die Abmachung mit mir selbst so: Ich sitze jeden Tag, 365 Tage im Jahr, auch Samstag und Sonntag, zwei Stunden lang am Schreibtisch. Wenn mir dabei nix einfällt, ist es auch gut. Aber ich habe meine Pflicht getan. Im Vergleich zu einem Arbeiter bei der Voest ist das natürlich nicht der Rede wert. Aber das lässt sich nicht gegeneinander aufwiegen. Ich beziehe dafür auch kein fixes Gehalt.

Schwächen? "Wenn ich nicht genau weiß, wie ich etwas sagen soll, sage ich es umso schöner", so Köhlmeier

©Kurier/Juerg ChristandlVerändern und redigieren Sie viel im Nachhinein?

Stoßen Sie Abläufe um, löschen Sie Kapitel – Stichwort: Dramaturgie?Das ist jetzt keine Übertreibung, aber es gibt keinen Absatz im neuen Buch, den ich nicht mindestens 20 Mal überarbeitet habe.

Ihre Frau Monika Helfer ist ebenfalls eine bekannte Autorin. Wie unterscheiden sich Ihre Arbeitsstile?

Monika schreibt ganz anders als ich, eruptiv. Wenn sie voll dabei ist, schreibt sie 16 Stunden durch. Oft teilt sie die Nacht in zwei Teile. Wir verstehen uns als eine Art Manufaktur, lesen uns gegenseitig unsere Texte vor. Sie hat die Gabe, jemand lobend zu kritisieren. Ich kann das nicht so gut.

Fällt es schwer, sich als Paar in Bezug auf die Arbeit die Wahrheit zu sagen?

Sie kennt meine Schwäche inzwischen: Wenn ich nicht genau weiß, wie ich etwas sagen soll, sage ich es umso schöner. Ihre Schwäche ist, wenn ich das ausplaudern darf, dass sie sich zu knapp hält. Sie möchte mit dem Schreiben so schnell wie möglich fertig werden. Ich hingegen freue mich, wenn ich einen besonders umfangreichen Roman angehe – dann weiß ich, ich bin die nächsten vier Jahre sinnvoll beschäftigt.

Kommentare