Die wilden Träumer: 100 Jahre Surrealismus

Schwebende Augen, zerfließende Uhren, (alb)traumartige Szenarien: Die Surrealisten stellten die Kunstwelt auf den Kopf. Vor genau 100 Jahren begannen sie eine Odyssee durch das Labyrinth des Unbewussten – beeinflusst von einem österreichischen Arzt.

Die Welt war grau und lag in Trümmern. Der Erste Weltkrieg und die Spanische Grippe hatten Europa zutiefst erschüttert, und in den Augen der Jungen, die ihre Jugend im Schrecken der Ereignisse verloren hatten, waren es genau die althergebrachten Traditionen und Konventionen, die dazu geführt haben.

André Breton, ein Medizinstudent aus der Normandie, war 22 als er mit Louis Aragon und anderen Freunden die Zeitschrift Littérature gründete, die sich dem Dadaismus nahe fühlte, jener noch während des Krieges entstandenen künstlerischen Bewegung, die sich vor allem durch ihr „Gegen“ definierte. Gegen gefestigte Konventionen und Normen, gegen Disziplin und gesellschaftliche Moral, gegen konventionelle Kunst und bürgerliche Ideale.

Aber auch wenn er sein Studium bald abbrechen sollte, war Breton doch fasziniert von den Studien eines österreichischen Arztes – der so etwas wie ein Säulenheiliger einer anderen, neuen Kunstform werden sollte, die in diesen fiebrigen Nachkriegszeiten entstehen sollte: Sigmund Freud. Denn er war es, der die Abgründe des Unbewussten für die jungen Literaten und bildenden Künstler dieser Gruppe öffnen sollte.

Außerdem lest ihr in dieser Geschichte noch:

- Die Faszination von Traum & Erotik

- Surrealistisches Erbe bei David Lynch

- "Sie waren jung und brannten"

Breton und einige andere befreundete Künstler ließen sich auf die dadurch ermöglichte Expedition durchs Dickicht der Fantasie ein, „die Verfolgung der Schönheit ist Gedankenflucht“, schrieb Breton, und mit diesen Worten begann eine wahre ästhetische Revolution.

Traum statt Wirklichkeit

1924 präsentierte Breton der Welt schließlich sein „Surrealistisches Manifest“, es war ein Aufruf, die Grenzen des Möglichen auszuloten, die Ketten der Vernunft zu sprengen. „Die Wirklichkeit muss verabschiedet werden“, verkündete André Breton, Künstler wie Salvador Dalí und René Magritte schlossen sich der Bewegung früh an, sie teilten Bretons Faszination für das Traumhafte, das Unterbewusste.

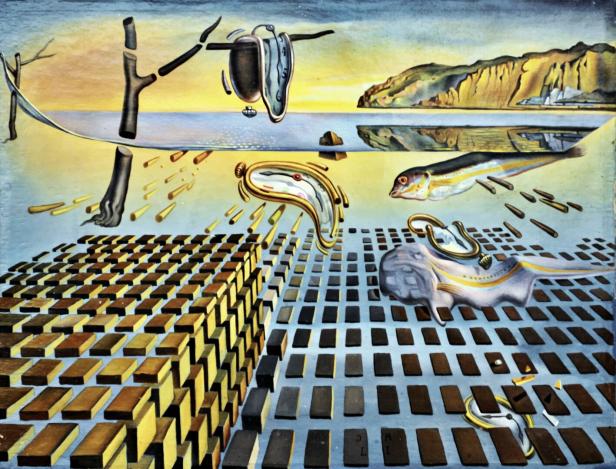

„Schmelzende Uhren“ malte der junge Dalí schon 1931 in seinem vielleicht berühmtesten Gemälde „Die Beständigkeit der Erinnerung“. 1952 nahm er das Thema wieder auf, als „Auflösung“ der Erinnerung: The Disintegration of the Persistence of Memory

©mauritius images / Alamy Stock Photos / ROBERT/Alamy Stock Photos / ROBERT/mauritius imagesSo wie der deutsche Maler, Grafiker und Bildhauer Max Ernst, dessen Werke 1925 neben Exponaten von Joan Miró, André Masson und Pablo Picasso in der legendären Galerie Pierre, Paris, bei der ersten großen Gemeinschaftsausstellung der Surrealisten, La Peinture Surréaliste, gezeigt wurden.

➤ Hier mehr lesen: Womanizer-Erfinder Michael Lenke: "Orgasmus ist ein Grundrecht!"

Die weibliche Violine

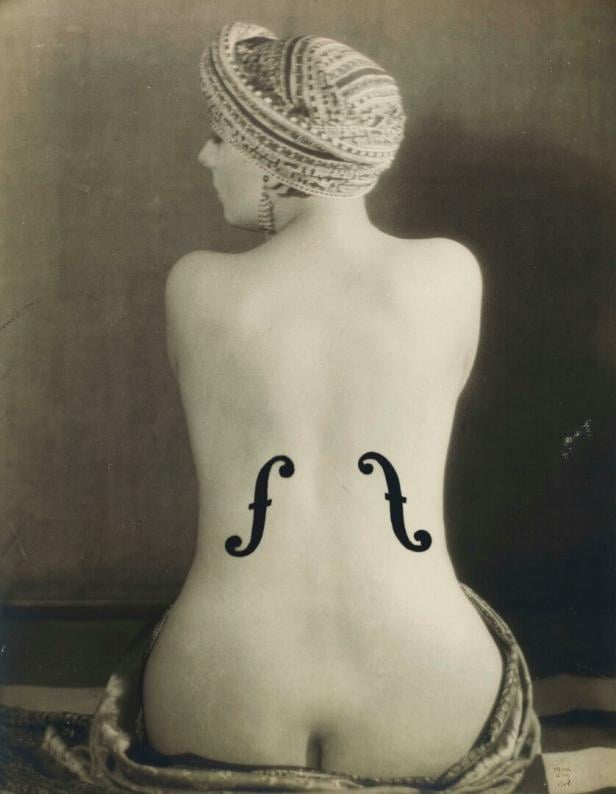

Auch der amerikanische Fotograf, Filmregisseur, Maler und Objektkünstler Man Ray war dort vertreten, nachdem sein Rücken-Akt des „It-Models“ Kiki de Montparnasse in Bretons neuer Zeitschrift La Révolution surréaliste für ungeheures Aufsehen gesorgt hatte.

2022 war Man Rays „Le Violon d'Ingres“ (1924) die teuerste Fotografie der Welt

©mauritius images / Alamy Stock Photos / Dom Slike/Alamy Stock Photos / Dom Slike/mauritius imagesUnd die Faszination für die „weibliche Violine“ scheint ungebrochen, erst vor zwei Jahren sorgte das Bild bei Christie’s New York mit 12.400.000 Dollar für den Rekord als die bis damals teuerste, je verkaufte Fotografie.

Natürlich war der Weg des Surrealismus von Anfang an von Widerständen und Skandalen gesäumt. Die Radikalität der Werke und Ideen provozierte Ablehnung seitens der konservativen Gesellschaft und der etablierten Kunstwelt. Wenn Breton & Co Traditionen erschüttern wollten, wie später Hippies und Punks, so haben sie das mit traumwandlerischer Sicherheit geschafft. Die surrealistischen Ausstellungen wurden oft zensiert oder verboten und ihre Künstler als Verrückte und Außenseiter gebrandmarkt.

Einer der vielen Höhepunkte dieses Kampfes der „jungen Wilden“ gegen die alteingesessenen Institutionen war sicher die surrealistische Ausstellung von 1938 in der Pariser Galerie Beaux-Arts, die von den Behörden geschlossen wurde, nachdem die Öffentlichkeit empört war über Werke wie „Die Geburt der Venus“ von Salvador Dalí, das als obszön und blasphemisch angesehen wurde. Davor (1929) war Dalí bereits für sein Gemälde „Der große Masturbator“ nicht nur verbal, sondern auch physisch angegriffen worden.

„Der Surrealismus ist eine Daueroffensive gegen die spirituelle Verzweiflung“, erklärte Breton. Und bis heute lässt sich die Wirkung der von ihm ausgerufenen Revolution spüren – ohne die wohl auch filmische Meisterwerke wie die eines David Lynch nicht vorstellbar wären.

Jung & sexy

Was heute 100 Jahre alt ist, und selbst längst zum anerkannten Kunst-Kanon gehört, war zur Zeit von Bretons Manifest und noch etliche Jahre danach aufregend jung.

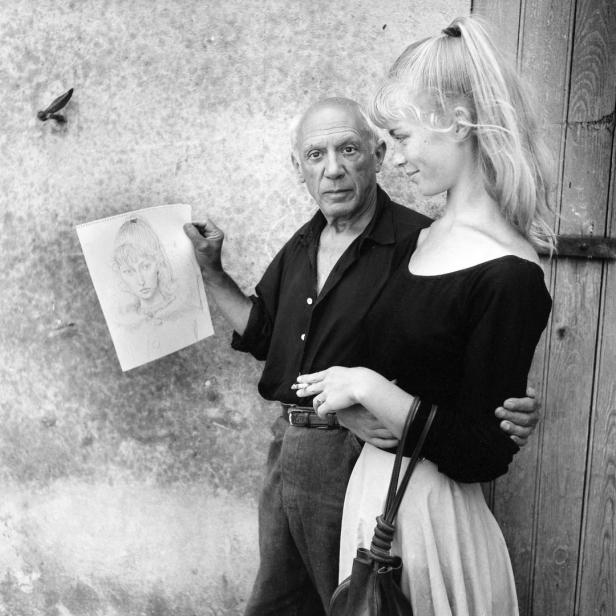

Mastermind Breton selbst war 28, Max Ernst 33, Magritte 26 und Dalí überhaupt erst 20. Paris und vor allem Montparnasse, wo Model Kiki die uneingeschränkte Königin war, wurden zum ebenso kreativen wie wilden Zentrum einer neuen Generation von Künstlern. Die erotischen Verstrickungen und persönlichen Intrigen der jungen Surrealisten fügten der Bewegung eine weitere Dimension hinzu.

Max Ernst, der einst Paul Éluard als Mentor betrachtete, verlor sich in einer Leidenschaft für Gala, Éluards Frau, und fand in Meret Oppenheim eine weitere Quelle der Inspiration. Éluard, selbst einer der führenden Lyriker seiner Zeit, duldete zunächst die Liaison zwischen Gala und Max, „floh“ vor der Ménage-à-trois aber schließlich nach Saigon. Während Gala sich letztendlich für den jungen Dalí entschied, bis zum Ende seine Muse blieb.

Ein perfektes visuelles Beispiel für die Verschmelzung von persönlicher Leidenschaft und künstlerischer Schöpfung ist in diesem Zusammenhang Max Ernsts Gemälde „Die Jungfrau“ aus dem Jahr 1923. Das Werk zeigt eine mysteriöse, traumhafte Figur, die von surrealen Symbolen umgeben ist.

„Die Wirklichkeit kann sich in einen Traum verwandeln“, sagte Ernst, und in seinen Bildern wird diese Verwandlung deutlich. Aber auch andere Beziehungen und Affären spiegelten sich in den Werken der Künstler wider, die nicht anders konnten und wollten, als ihren Emotionen zu folgen. „Das Unbewusste ist die Quelle aller Kunst“, sagte Freud – und die Surrealisten, seine „Jünger“, nahmen sich diese Worte zu Herzen.

Ob Rock oder Science-Fiction – Max Ernsts Kunst hatte auch im späten 20. Jh. großen Einfluss. Hier „Das Auge der Stille“, 1943, gemalt in New York

©mauritius images / SuperStock / ñ©SuperStock/SuperStock / ñ©SuperStock/mauritius imagesHeute, 100 Jahre später, sehen wir diese Bilder oft beinahe ehrfürchtig an, ohne wirklich an die Menschen zu denken, die sie geschaffen haben. Und wenn wir doch ein Gesicht zu ihnen im Kopf haben, so ist es vielleicht ein Max Ernst als graue Kunst-Eminenz, der vom deutschen Bundeskanzler Willy Brandt hofiert wird, oder ein Salvador Dalí als exzentrischer alten Herr.

Aber damals waren sie jung, sie brannten – und veränderten die Kunstwelt für immer.

Kommentare