In der U3 mit Wozzeck: Eine „Alltagsgeschichte“ in der Wiener Staatsoper

Viel Applaus für die Neuproduktion der Alban-Berg-Oper mit Dirigent Philippe Jordan. Von Regisseur Simon Stone sieht man Bilder mit wenig Erkenntnisgewinn.

Nach 35 Jahren (Dirigent: Claudio Abbado; Regie: Adolf Dresen) gibt es an der Wiener Staatsoper wieder einen neuen „Wozzeck“ – und das ist musikalisch eine pure Freude.

Musikdirektor Philippe Jordan – Alban Bergs Meisterwerk ist natürlich wieder Chefsache – gestaltet den Abend mit dem exzellenten Staatsopernorchester kraftvoll, aber nie kraftmeierisch, intensiv, aber stets auch analytisch, äußerst emotional und dabei klar strukturiert. Die kompositorischen Feinheiten, die historischen Bezüge, der Expressionismus, der formale Reichtum werden hier hörbar, aber nicht zum Selbstzweck. Und wie schön Atonalität sein kann, wissen Berg-Freunde ohnehin. Wucht trifft Wahn, Farbenpracht trifft Monochromie, zum Klang wird hier der Raum.

Die Sänger

Auch die Besetzung ist höchstklassig. Anja Kampe, die zum ersten Mal die Marie in einer Neuinszenierung singt, gestaltet diese Partie fabelhaft. Sie ist dramatisch, mächtig in ihren Ausbrüchen, aber nie schrill, changiert zwischen beklemmenden deklamatorischen Momenten und berührender Fragilität. In ihrer Darstellung gibt sie selbstbewusst eine Frau auf der Suche nach ihrer Identität, der das Leben mit ihrem Kind, nur aufs Heimkommen ihres Partners wartend, viel zu eng wird.

Christian Gerhaher ist ein schön singender, interpretatorisch stets an Lied-Ideale erinnernder Wozzeck, der durchaus groß aufdrehen kann, ein nobel phrasierender, aber markanter Titelheld, der nun auch in Wien in dieser Rolle zu hören ist. Es gibt wahrscheinlich niemanden, der den Wozzeck im Moment eleganter singt. Andere Facetten – die Brüche, der Verfall – sind weniger ausgeprägt. Als Darsteller ist Gerhaher mehr Professor Wozzeck als ein geknechteter Soldat: ein Intellektueller, ein Neurotiker, eine schüchterne Person. Das dem Menschen innewohnende Animalische hat diesmal Pause.

Sean Panikkar beeindruckt als Tambourmajor, Jörg Schneider ist ein heldischer Hauptmann, Dmitry Belosselskiy ein mächtiger Doktor, Josh Lovell ein famoser Andres, die kleineren Rollen sind ebenfalls gut besetzt.

Die Szenerie

Wäre es eine konzertante Aufführung, wie etwa 2014, als die Staatsoper mit „Wozzeck“ und Dirigent Franz Welser-Möst in der New Yorker Carnegie Hall gastierte, könnte man an dieser Stelle getrost aufhören und von einem großen Erfolg sprechen. Allerdings gibt es (zum Glück) auch eine Inszenierung, die jedoch diesen Ansprüchen nicht gerecht wird. Wobei: Inszenierung – gibt es die wirklich? In erster Linie hat es diesmal ein Bühnenbild (Bob Cousins) und viele Ideen. Eine stringente Personenführung oder eine substanzielle Interpretation erkennt man bestenfalls im Ansatz.

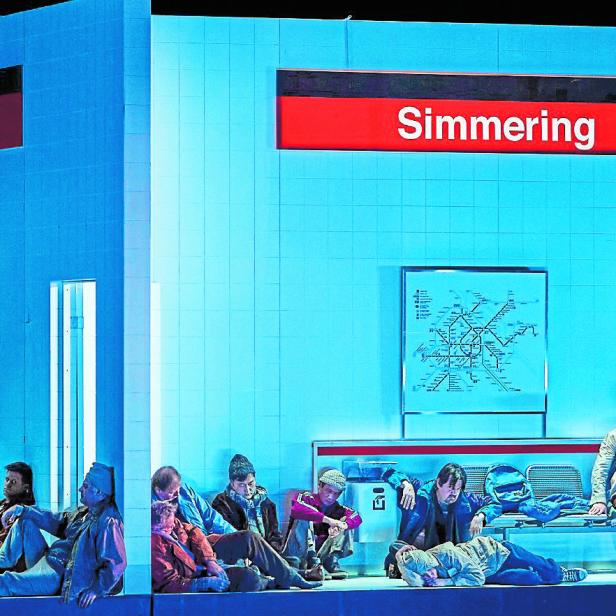

Regisseur Simon Stone verortet das Stück, in dem es um Kriegstraumata, um Unterdrückung, um Aufbegehren gegen die Gesellschaft, um Hilflosigkeit gehen sollte, im heutigen Wien. Die weiße Drehbühne ist ständig in Bewegung und zeigt einen Ort nach dem anderen: Würstelstand, Arbeitsamt, Altkleider-Container, U-Bahn-Station Simmering, Mariens Stube, diesmal aus mehreren Zimmern bestehend, Fitnesscenter mit Garderobe und Steppern. Spricht ja a priori nichts dagegen, dieses Werk in der Stadt, in der es komponiert wurde, 100 Jahre später anzusiedeln.

Das Problem ist nur: All das bringt wenig Erkenntnisgewinn. Die Atmosphäre des „Wozzeck“ ist dahin, die Bilder lassen – zumindest Ihren Rezensenten – kalt. Manches wirkt sogar spekulativ und effektheischend, wenn etwa der Doktor an Wozzeck eine Koloskopie durchführt und man auf einem Computerbildschirm mehr sieht, als man sehen will.

Der Zugang

Diese Argumentation mag nun altmodisch klingen, als wünschte man sich die Zeiten eines Dominique Meyer zurück. Aber nein, nur nicht, das Gegenteil ist der Fall. Zeitgemäße Lesarten sind im Musiktheater geradezu verpflichtend, endlich halten sie auch im Haus am Ring Einzug. Aber sie brauchen einen Tiefgang in der Interpretation und nicht bei der Darmspiegelung. Bei dieser Inszenierung ohne viel Personenführung bleibt jedoch das Meiste vordergründig und plakativ, auch die Szenen am Würstelstand oder in der U3.

Warum Tambourmajor und Hauptmann diesmal unterschiedlich dekorierte Polizisten sind, vermittelt sich szenisch ebenso wenig wie die Äußerung im Vorfeld, es gehe um heutige Femizide. Es sieht aus wie eine „Alltagsgeschichte“ der legendären Elizabeth T. Spira, „Wozzeck“ und das goldene Wienerherz, hat aber weder deren Kraft noch deren Humor. Man bestaunt den Kameramann Stone, aber nicht den Regisseur.

Die Renaturierung

Zu leben beginnt diese klinische, hyperrealistische Arbeit mit Marie in Jeans und Wozzeck in weißen Turnschuhen erst, als sich die Natur ihren Platz zurückerobert, auf der Bühne und im Inneren der Protagonisten. Bei der Narrenszene sieht man erstmals ein paar hohe Gräser, am Ende ermordet Wozzeck seine Marie offenbar auf der Simmeringer Haide und stürzt sich danach in den Kanal.

Eine „CSI“-Truppe fischt ihn wieder heraus und zieht ihn mit einem Seil hoch – ist das Wozzecks Himmelfahrt? Oder baumelt er am Galgen der Gesellschaft? Wer weiß das schon.

Aber Bilder sind mittlerweile eh schon wichtiger als die Analyse. Insofern passt die Regie, die in ihren Umbauten präzise und vom Timing her musikalisch ist, gut in unsere Zeit. Ein bissl wie Fernschauen mit Nahhören.

Kommentare