Kunst, Skandal oder beides? Die legendärsten Plattencover

Von den Rolling Stones bis Sabrina Carpenter: Lust an der Kunst oder Marketingwerkzeug? Die bedeutendsten Artworks und Designer.

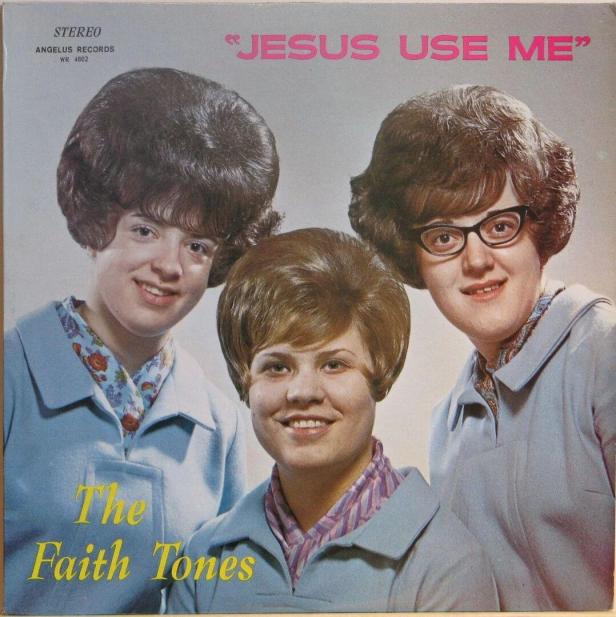

Manchmal muss es schon mit dem Teufel zugehen, damit man die Englein singen hört. Drei biedere Hausfrau-Grazien mit voluminösen Betonfrisuren aus der Dauerwellen-Hölle, in bläulichen Hauskitteln und mit verklärtem Beichtstuhl-Lächeln: Das Trio The Faith Tones muss unter der heiß gelaufenen Trockenhaube wohl der Gehörnte geritten haben, als es 1964 das Bild für ihr Plattencover kreierte. Der Albumtitel: „Jesus Use Me“ – „Jesus, benutz mich“ – macht es kaum besser. Doch keine Angst, gemeint ist das trällernde Angebot natürlich nur als Aufforderung, Gottes Arbeit verrichten zu dürfen – Halleluja! Bis heute ist das Schreckensbild aus den Charts für besonders misslungene Artworks nicht mehr wegzudenken.

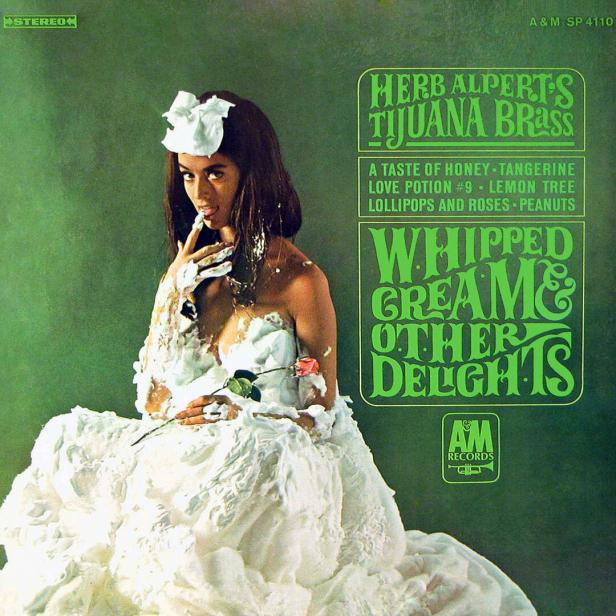

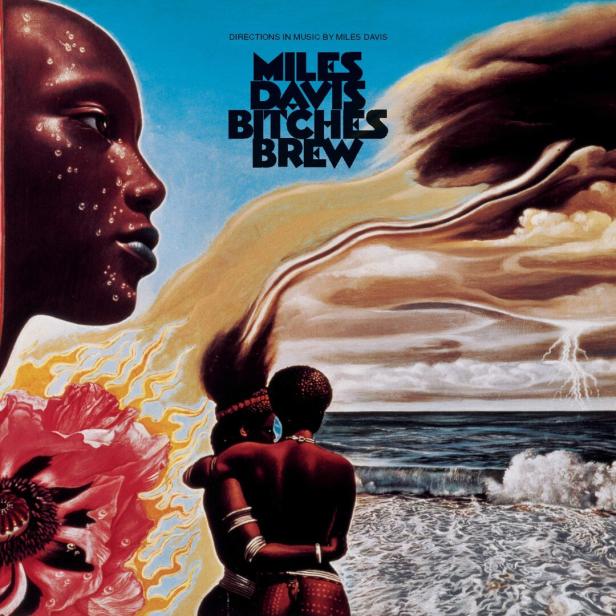

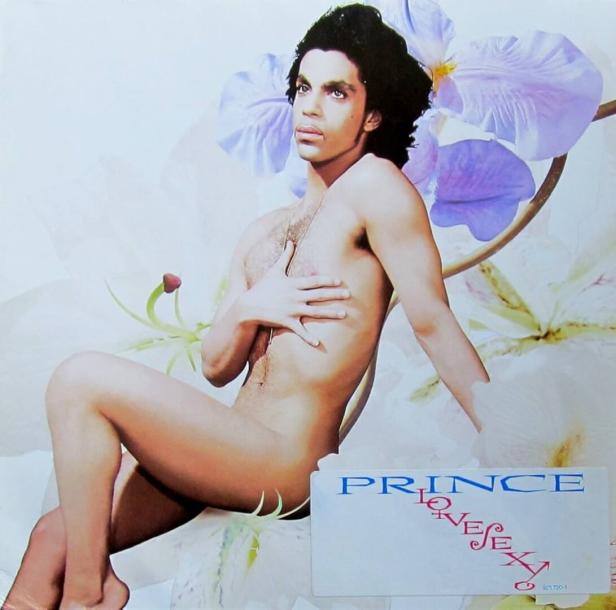

Sex-positiv und Sexismus

Wer jetzt neugierig geworden ist, wie dieses welke Werk aus den Sechzigern aussieht, werfe einen Blick auf das untenstehende Bild. Plattencover sind seit jeher Spiegel und Schaufenster ihres Werkes. Pendeln zwischen Kunst und Kalkül. Und sind gern für einen Skandal gut.

Jüngst machte das Sabrina Carpenter vor. Für ihr neues Album „Man’s Best Friend“ (siehe Artikelaufmacher) hatte sie sich etwas Besonderes einfallen lassen. In schwarzem Minikleid und High Heels kniet sie da lasziv vor einem Mann, der sie am Blondschopf packt wie an einer Leine. Und huch, schon hatte das mediale Sommerloch endlich seine Kontroverse!

Was ist das nun, was wir hier sehen: Unterwerfung vor dem brutalen Patriarchat oder doch schon empowernde Sex-Positivität? Provozierend oder ironisch? Die Schlagzeilen gehörten dem jungen Popstar – und ihre erste Single ging direkt auf die Eins.

Jörg Heiser, Dekan an der Universität der Künste in Berlin, bringt die Debatte dennoch zum Gähnen.

„Ich finde das Cover offen gesagt wenig interessant“, subsumiert er kühl: „Ein Aufguss von provozierenden Unterwerfungsgesten, die einst schon Madonna ausprobierte. Die Aufregung und ,Kontroverse’ darum ist so kalkuliert wie vorhersehbar.“

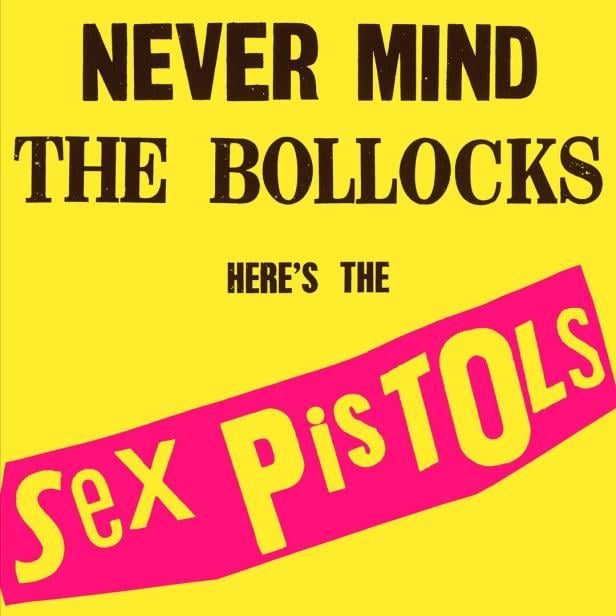

Stimmt, all das hatten wir doch schon einmal: Madonna schau obe, möchte man rufen, denn die schillernde Popsirene beherrschte die Provokation seit den Achtzigern in allen Formen und Facetten. Von busenhüpfenden Jesus-Sexfantasien à la „Like A Prayer“ bis zur Sado-Maso-Ästhetik von „Erotica“ und wieder von vorn. Provokation verkauft – immer noch. Oder sie landet auf dem Index.

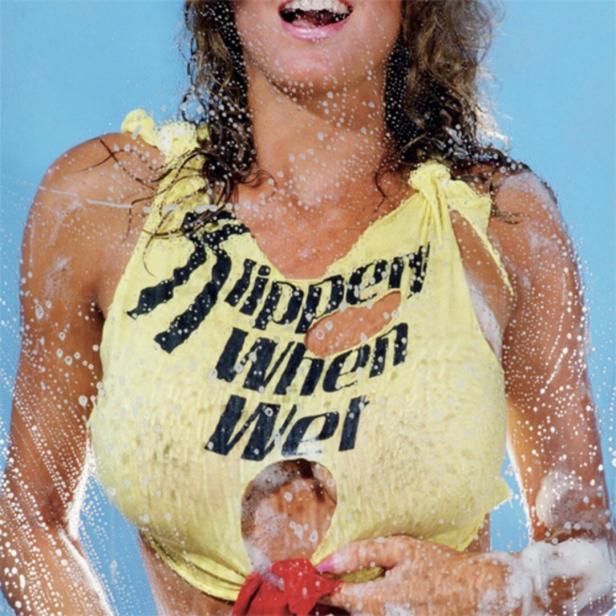

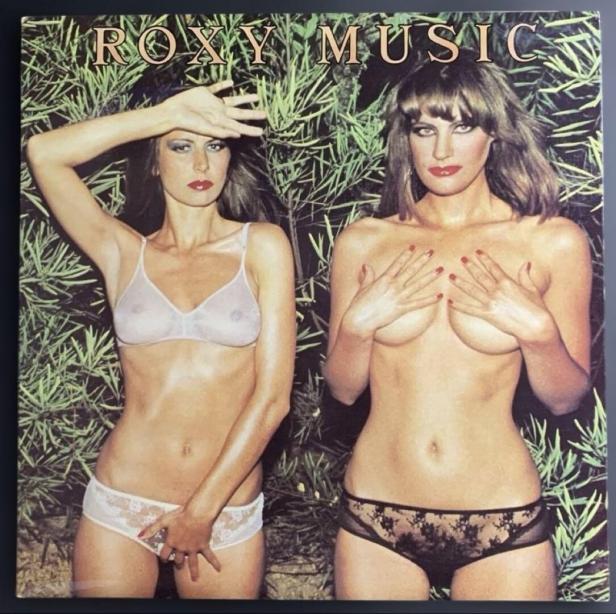

Besonders anfällig dafür waren lange Zeit Hardrock-Bands der Siebziger- und Achtzigerjahre. Das darf nicht unbedingt verwundern. Wer stilistisch im Zeichen des Totenkopfs operiert, sich Sänger leistet, die Fledermäusen gern den Kopf abbeißen und in Videos eingeölte Bikini-Blondinen zu den Gitarrenriffs abstöhnen lässt, mag es eben lieber böse als brav. Wobei der Grat zur Dummheit schmal ist. „Das war oft einfach dämlicher Sexismus, der testen sollte, wie weit man damit kommt“, analysiert Heiser.

Die deutsche Rockband Scorpions etwa tat sich mehrmals ungut hervor, wenn es um schockierende Titelbilder ging. Am schlimmsten 1976. Da setzten die Rocker ein nacktes zehnjähriges Mädchen, dessen Scham einzig von Glasscherben verdeckt wird, aufs Cover und nannten das Werk „Virgin Killer“. Das entsetzt noch heute und wurde natürlich verboten. Aber auch andere Bands sorgten für Skandale. Die Dauerbrenner, die den Blutdruck steigen lassen: klar, Sex, Religion und Tod.

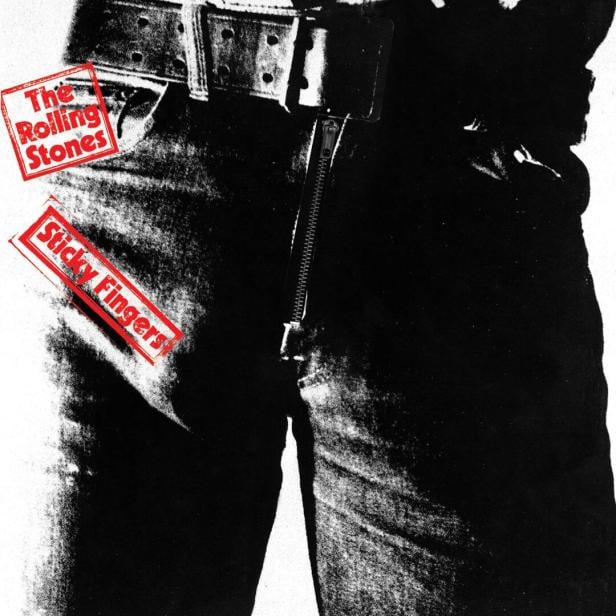

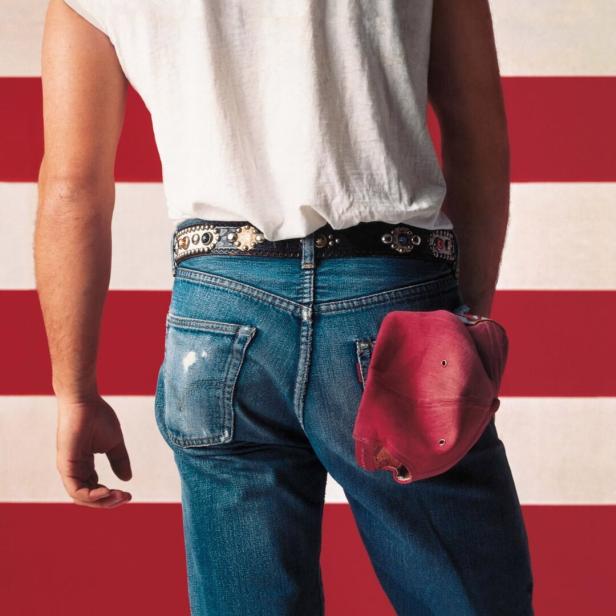

Rolling Stones „Sticky Fingers“: Rock ’n’ Roll hinterm Reißverschluss, von Andy Warhol, im Original mit echtem Zipp

©BeigestelltHeiße Hüften und Bananen

So besticht die Optik des Albums „Sticky Fingers“ von den Rolling Stones wenig mit jungfräulicher Zierde, sondern geht voll in die Hose. Was sich darin wölbt, ist kein zweites Mikro. Die Scheibe mit Hits wie „Brown Sugar“ oder „Wild Horses“ hat folgerichtig Rock ’n’ Roll hinterm Reißverschluss (die heiße Hüfte gehörte übrigens nicht Mick Jagger, sondern dem Schauspieler Joe Dallesandro). Im Original war sogar ein echter Zipp eingearbeitet. Öffnete man ihn, gab er den Blick auf weiße Boxershorts und einen behaarten Unterbauch frei. Gestaltet hat die geniale Nabelschau Andy Warhol, ein wahrer Meister der Plattencover.

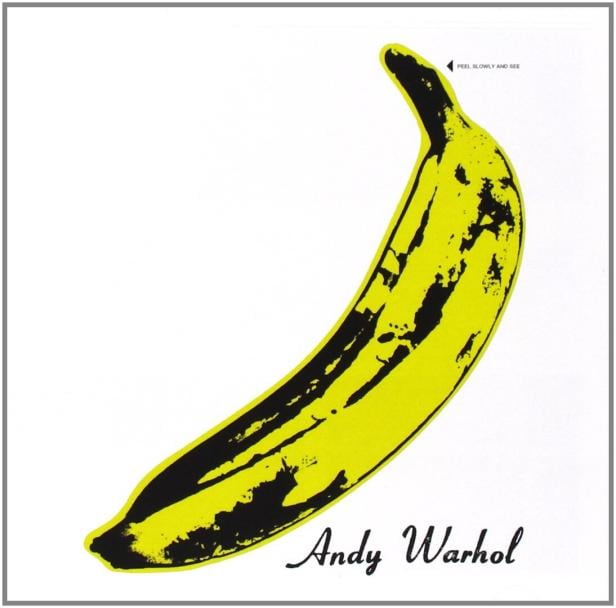

„Er machte mindestens zweimal Pop und Sex zum Thema, ohne bloß plump und sexistisch zu sein“, so Kunstprofessor Heiser. Einmal mit „Sticky Fingers“ und dann mit „The Velvet Underground & Nico“ von Velvet Underground, das eine gelbe Banane zeigt mit dem Hinweis: „Langsam schälen und sehen“. Das Papier des oberen Teils konnte man abziehen, rotes Fruchtfleisch kam zutage und – „There She Goes Again“ – fertig war der Bananenpenis. Vielen Experten gilt das Plattencover als das beste aller Zeiten.

Velvet Underground „The Velvet Underground & Nico“: Warhols Banane zum Schälen

©BeigestelltBegonnen hat alles aber viel früher. Bis 1939 steckten die Schellackplatten noch in schnöden, braunen Papierhüllen. Erst der New Yorker Grafiker Alex Steinweiss änderte das – und erfand für die Pressung „Rhapsody in Blue“ der Broadway-Stars Rodgers und Hart das moderne Plattencover. „Ich wollte, dass die Leute die Musik schon hörten, wenn sie nur meine Cover anschauten“, sagte er. Mehr als zweitausend Hüllen kreierte er und schuf Kunstwerke. Die sich noch dazu vielfach besser verkauften als zuvor.

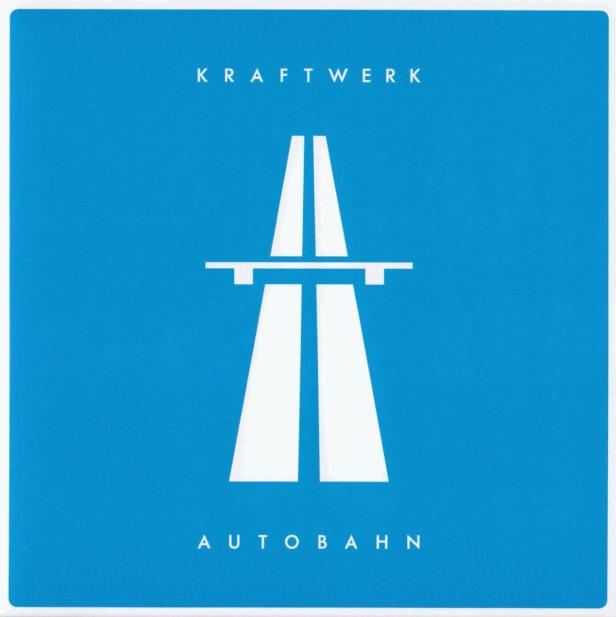

Allerdings hat ein kreatives Cover inzwischen bedeutend an Relevanz eingebüßt. Der Grund: Musik wird heute hauptsächlich über Streamingdienste wie Spotify gehört. Und das am Handy. Dementsprechend fuzziklein scheinen die Plattencover am Display auf. „Die Reduzierung auf ein immer kleineres Format, vom Gatefold-Cover der CD bis zum ,Thumbnail’-Bildchen in der Streaming-App, hat natürlich dazu gezwungen, bei den Bildern tendenziell simpler zu werden. Und auf Haptik und Materialität ganz zu verzichten.“

Legendäre Designschmiede

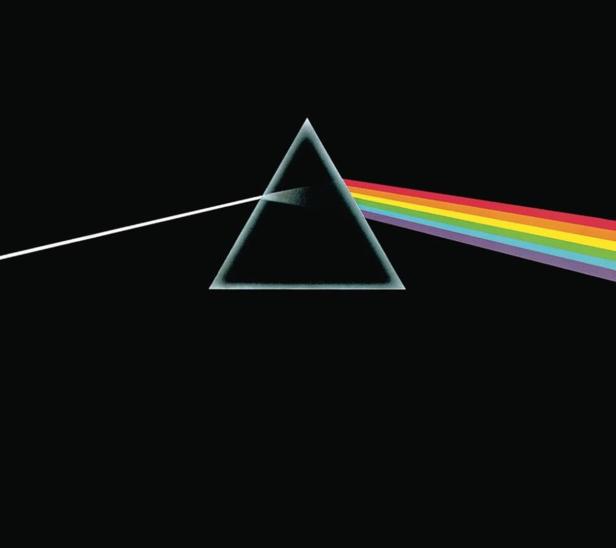

In den Siebzigern war Kreativität hingegen noch erwünscht, und die Londoner Designfirma Hipgnosis setzte Maßstäbe. Für Led Zeppelin oder Peter Gabriel kreierte es legendäre Cover. Sie waren auch die ersten, die auf den Namen von Interpret und Album verzichteten. Die Arbeiten entstanden nicht am Computer, sondern in echt. Die zwei Gründer übten sich in Collagen und Fotolabor-Experimenten, ließen sich von Dalí und Magritte inspirieren. Als Meisterwerke gelten der Lichtstrahl für „The Dark Side of the Moon“, der sich an einem Prisma bricht und aus dem ein Regenbogen wird, oder der brennende Mann auf „Wish You Were Here“, beides für Pink Floyd. Titel, die heute in Museen für zeitgenössische Kunst ausgestellt werden.

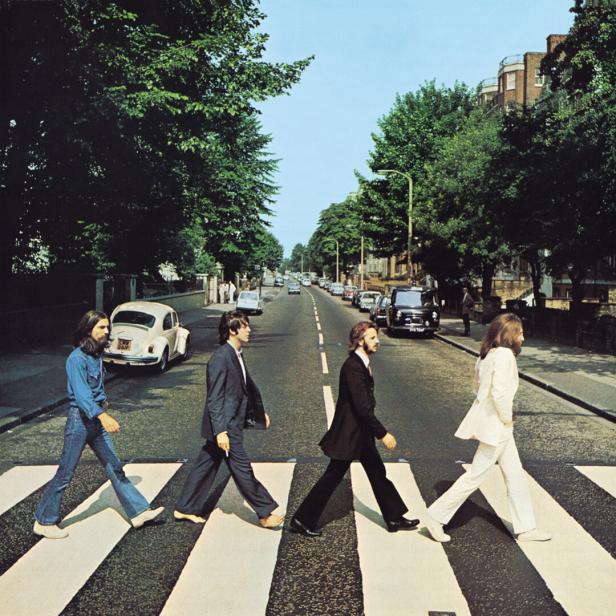

„Die goldenen Zeiten der Plattencover waren von 1967-82“, sagte der Hipgnosis-Chef Aubrey Powell vor ein paar Jahren. Alles vorbei also, sind Plattencover in Zeiten digitaler Musikdienste irrelevant geworden? Nicht ganz. Die Rettung der Kunst liegt in der Vergangenheit und heißt – Vinyl. „Es gibt immer noch löbliche Gegenbeispiele, die das Besondere am Großformat Vinyl ausnutzen, ohne falsche Rücksicht aufs Streaming-Format“, so Experte Jörg Heiser. Für mehr ikonische Cover wie etwa „Abbey Road“ von den Beatles, für das die Band einfach schnell über einen Zebrastreifen vor dem Studio spazierte. Ein Bild, das die ganze Welt kennt. Bestimmt für einen Plattenschrank oder wie Oasis-Frontmann Liam Gallagher es nennt: „Die Kunstsammlung des kleinen Mannes“.

Kommentare