Vom Prolo zum Catwalk: Wie das Tanktop zum Sommerhit wurde

Einst Funktionskleidung am Hafen, dann Symbol für Hollywood-Machos und Prolos – jetzt Liebling der hippen Menschen. Das Tanktop vulgo Unterleiberl ist groß da.

Wer sich dieser Tage dort aufhält, wo die coolen Kids weilen – irgendwo zwischen Schattenplatz, Ausstellungseröffnung, Freiluftparty oder unprätentiöser Bar –, dem fällt schnell etwas auf: Die Burschen tragen wieder verstärkt weiße Tanktops, vulgo Ruderleiberl, Unterhemd.

Und man muss sagen: verständlich. Es ist ja auch heiß in der Stadt. Dazu ist der Look unkompliziert, körperbetont und mit einer Prise Retro-Lässigkeit versehen.

Tanktop ist das „Must-have" im Sommer

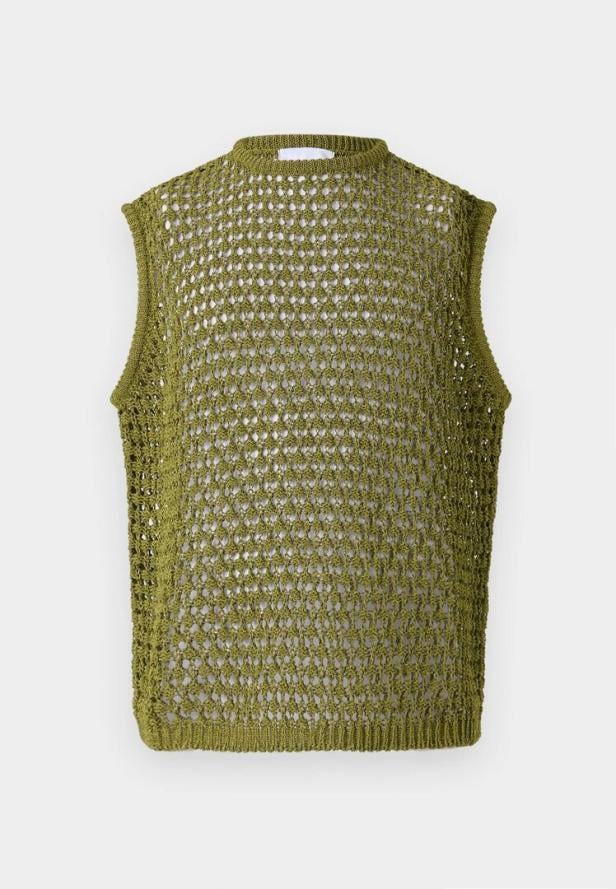

Modemedien kürten das Tanktop zum absoluten „Must-have im Sommer“ 2025. Auch auf den Laufstegen feierte es zuletzt ein eindrucksvolles Comeback: in Feinstrick, mit Leo-Muster, transparent oder ganz klassisch in Weiß. Es funktioniert nicht nur solo, sondern auch unter einem aufgeknöpften Hemd oder sogar unterm Sommeranzug.

Dior Homme ließ die Models schon vor zwei Jahren mit Tanktops auf den Laufsteg.

©IMAGO/Avalon.redDer Ursprung des Tanktops liegt – Überraschung – nicht etwa am Catwalk, sondern zwischen Hafenkatzen, Fischkisten und Kohlensäcken. An den Docks von London oder Marseille brauchte man etwas, das luftig war, Bewegungsfreiheit bot und sich nirgends verhedderte.

Ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts soll es sich dort durchgesetzt haben. Im Französischen heißt das gute Stück übrigens débardeur, was so viel wie Entlader bedeutet.

Warum das Hemd auch Marcel heißt

Aber natürlich wären die Franzosen nicht die Franzosen, wenn sie diesem simplen Kleidungsstück nicht auch einen charmanten, schmusigeren Spitznamen verpasst hätten: Marcel. Der Legende nach geht das auf den Strickwarenfabrikanten Marcel Eisenberg zurück. Der beobachtete, wie die Arbeiter am Pariser Großmarkt Les Halles kurzerhand die Ärmel ihrer Wollpullis abschnitten – Eisenberg griff diese Idee auf und schickte das Stück in die Produktion.

Andere wiederum sehen den Ursprung schon viel früher: Der französische Adelige Jean Des Fauches soll laut L'Officiel im 16. Jahrhundert vor lauter Wut Kragen und Ärmel seines Hemds abgerissen haben.

Der englische Begriff Tanktop kommt wiederum aus einer ganz anderen Ecke: dem Schwimmbecken. Männer trugen die tank suits, ärmellosen Badeanzüge. Damals sagte man tank zum Pool.

Das klassisch weiße Tanktop war ursprünglich nie dafür gedacht, gesehen zu werden. Ab 1935 wurde es von der US-Marke Jockey in Massenproduktion hergestellt – als reine Unterwäsche, praktisch und funktional. Laut dem Textilkünstler und Kostümforscher Urs Dierker begann der Imagewandel schleichend: In den 1930er-Jahren traten Athleten bei den Olympischen Spielen erstmals in ärmellosen Shirts an – und plötzlich war das Unterhemd auf der Weltbühne. Während des Zweiten Weltkriegs machten dann US-Soldaten das T-Shirt zum Alltagslook – viele trugen es außerhalb der Uniform, nicht drunter. Ein Anfang war gemacht.

Darum hieß das Hemd auch "Wife Beater"

In seinem Aufsatz von 2019 mit dem Titel „Jeder Fleck eine Geschichte: Die vielen schmutzigen Unterhemden von John McClane in ‚Stirb langsam‘“ beschreibt Textilforscher Urs Dierker, wie sich das Tanktop vom Funktionsstück zur Symbolfläche wandelte: von sportlich über soldatisch zu männlich-markant. Dazu wurde es dann mit der Arbeiterklasse und italoamerikanischen Einwanderern in Verbindung gebracht. Hollywood zementierte dieses Image ein: Warren Beatty in „Bonnie und Clyde“ oder Paul Newman in „Der Clou“ waren kernige Burschen im Unterhemd.

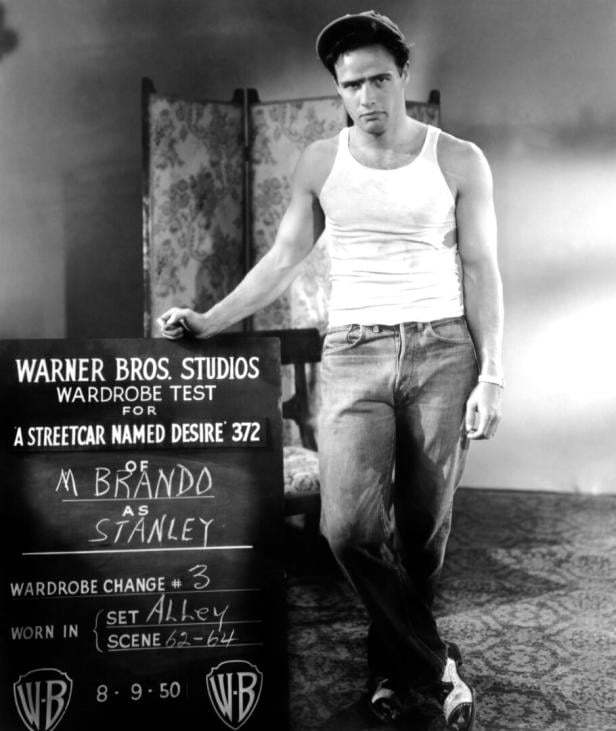

Wie Dierker schrieb, wurde das Tanktop auch zu einem Symbol für Ungerechtigkeit und Klasse“ sowie für „männliche Sexualität und Gewalt“. Im US-amerikanischen Sprachgebrauch hieß das Tanktop zeitweilig „Wife Beater“. Unter anderem dafür verantwortlich: Der von Marlon Brando gespielte, zwielichtige Charakter Stanley Kowalski, der im Film „Endstation Sehnsucht“ seine Frau Stella schlug.

Marlon Brando als gewalttätiger Stanley Kowalski aus dem Film „Endstation Sehnsucht“. Durch diese Figur wurde auch der Name „Wife Beater“ für das Unterhemd weiter verbreitet.

©imago images/Everett Collection/Courtesy Everett Collection via www.imago-images.deDoch das weiße Unterhemd war stets auch Symbol eines Helden: Von Rambo über Hugh Jackman als Wolverine in „X-Men“ oder Bruce Willis als John McClane in „Stirb langsam“. Bei ihm wurde das Top in Laufe des Films immer schmutziger und blutiger.

Von Wien-Favoriten bis zum Studio 54 nach New York

In Österreich war das Unterhemd unweigerlich mit einem Helden anderer Art verbunden: dem Mundl aus „Ein echter Wiener geht nicht unter“, der damit gewandet gerne Bier trankt oder vor sich hin schimpfte.

Und während in Wien das Leiberl in den 1970ern noch als Kleidungsstück für Prolos galt, war es in New York mächtig angesagt: Männer tanzten damit nebst Hotpants und Sportstutzen im Studio 54.

Kommentare