Wer die Happy Hour ernst nahm und wo legendäre Cocktailpartys stiegen

Die Cocktailparty ist ein stilvoller Moment zwischen Alltag und Eskapismus. Ein Bildband huldigt dem Kulturgut. Das wollte ein Autor mit Waffe verteidigen.

Manchmal gibt es diesen Moment, zwischen Computer-Herunterfahren und Abendgarderobe-Zurechtrücken, wenn die Welt plötzlich schimmert. Und das liegt nicht nur am Gin Tonic, Campari Spritz oder am Manhattan. Die Cocktailstunde ist mehr als ein Drink, sie ist ein Lebensgefühl. Oder, um es mit den Worten eines anonymen Hedonisten und vermutlich Vielreisenden zu sagen: „Irgendwo ist es immer fünf Uhr!“

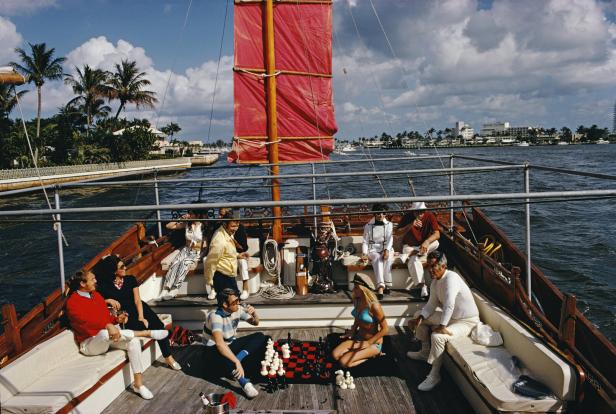

Wie man dieses Gefühl – es kann auch später als 17 Uhr sein – zelebriert? Mit einem Glas in der Hand – aber nicht irgendwo. Cocktail-Connaisseurs wissen: Der Ort macht den Drink. Ob legendäre Hotelbars mit Plüsch und Patina, Rooftop-Bars über dem Lichtermeer der Stadt oder doch auf dem Boot – wer stilvoll genießen will, findet genügend Plätze.

Dazu darf die passende Gesellschaft nicht fehlen. Sie sollte nicht im Alkoholdusel die Sprache verloren haben. Eine Cocktailparty ist ja keine Zusammenkunft im Bierkönig auf Malle. Kultur gibt’s auf Wunsch dazu: Jazzklänge, Lesungen oder Galaabende mit Star-Aufgebot. Was es eher nicht gibt, sind Sauflieder und „Zickezackezickezacke he, he, he!“

Was noch wichtig ist: Die Gläser glänzen und der Martini ist perfekt gerührt. Oder ausnahmsweise geschüttelt, gell, James! Doch worauf es wirklich ankommt, wusste schon Harry Craddock, der Barkeeper des Londoner Savoy Hotels: „Schnell sein!“

Feucht-fröhliche Cocktailpartys

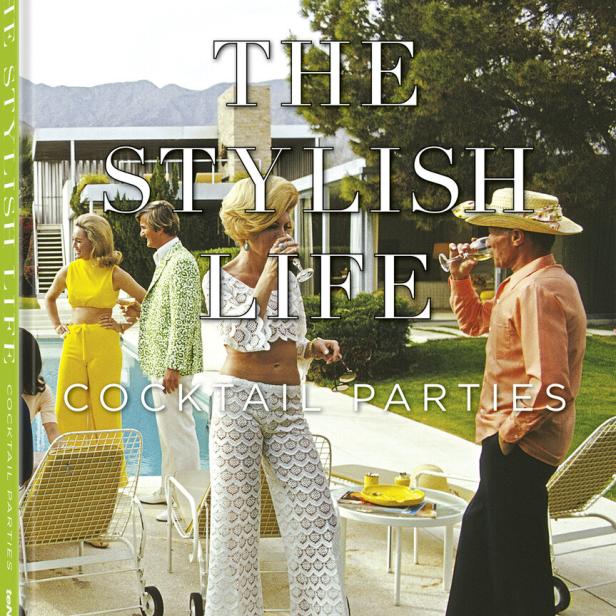

All das – die Schauplätze, die Drinks, die Stilwelten – zelebriert der gerade bei teNeues erschienene und opulente Bildband „The Stylish Life: Cocktail Parties“. Es ist eine Hommage an das feucht-fröhliche Kulturgut zwischen Aperitif und After-Party.

Während heute bei Sundownern auf Dachterrassen angestoßen wird, begann die globale Cocktailkarriere unter gefährlicheren Umständen. Wer in den USA zu Zeiten der Prohibition Cocktailstunden abhalten wollte, musste in die geheimen Speakeasy-Bars ausweichen oder das Land verlassen: Reiche Amerikaner machten sich auf eine feucht-fröhliche Weltreise – mit Zielorten wie Kuba, London oder Paris. Sie kamen, sahen, und tranken. In London wurde die American Bar des Savoy Hotels zum inoffiziellen Hauptquartier des gepflegten Rauschs: Winston Churchill samt Kabinett griff dort zum Glas, Ernest Hemingway zwischendurch wohl auch zum Stift – und die Queen Mum zum Gin mit wermutähnlichem Dubonnet.

Hemingway hatte dazu sein eigenes Trinkrevier: das Ritz in Paris, wo er in den 1920ern mit F. Scott Fitzgerald dem Alkohol frönte. Zwei Jahrzehnte später wollte er das Hotel mit Maschinengewehr in der Hand von den Nazis befreien. „Die sind schon lange weg“, teilt ihm der Manager mit. „Und mit der Waffe darf ich Sie hier nicht reinlassen.“

Der Schriftsteller gab die Waffe ab und orderte 51 Martinis – die Rechnung blieb offen. Man sah wohl darüber hinweg: Heute ist eine Hotelbar des Ritz nach ihm benannt.

Sündteure, aber stilvolle Harry’s Bar

Weiter nach Venedig, wo sich seit 1931 in Harry’s Bar die Reichen und Schönen den hauseigenen Bellini aus Prosecco und Pfirsichmark schmecken lassen – von Katharine Hepburn bis Truman Capote. Die Cipriani-Familie führt den Laden bis heute, das italienische Kulturerbe gleich mit. Ist ja auch schön hier, und die Kellner im Dinnerjacket machen etwas her. Der Martini ist wirklich gut, wenn auch teuer, wie der Bellini. Dazu ist es hier so legendär, dass sogar ein Fotoverbot wie in Berliner Clubs herrscht. Denn eigentlich sollte ja nur der schöne Moment zählen. Das hält aber so manche Touristin nicht davon ab, kurz einzutreten, ein Foto zu schießen und wieder hinauszustapfen – ohne überhaupt etwas getrunken, geschweige denn sich hingesetzt zu haben.

Auch im Süden wurde fleißig gemixt. In Puerto Rico soll die Piña Colada entstanden sein. Nur wann und in welcher Bar, darüber scheiden sich die Geister. In Singapur kreierte Barkeeper Ngiam Tong Boon im Raffles Hotel den Singapore Sling – eine Fruchtbombe, die als Cocktail getarnt war, damit Frauen Alkohol trinken konnten. Das galt in der Öffentlichkeit als unangemessen. In Havanna entwickelte sich die La Bodeguita del Medio mutmaßlich zum Geburtsort des Mojito, während im El Floridita in Havanna ein gewisser Constantino Ribalaigua Vert den Frozen Daiquiri salonfähig machte.

Und Hemingway? Natürlich wieder mittendrin. So sehr, dass er heute in Bronze gegossen über dem Tresen des Floridita wacht – als heiliger Patron der Cocktail-Kultur.

Wo die Schauspielerin nackt im Pool schwamm

Während der Autor nicht nur für literarischen Rausch sorgte, ging es in Hollywood gleich eine Spur chlorreicher zu. Mit dem Pool wurde es erst richtig wild. Schon in den 1930ern brodelte es nicht nur in den Studios, sondern auch neben und im Wasser: Der despotische Filmmogul Louis B. Mayer etwa ließ für Judy Garland eine Geburtstagsparty steigen – natürlich mit Stars, Drinks und Sprungbrett. Die geknechtete Schauspielerin sah auf den Fotos zumindest ausgelassen aus.

Judy Garlands Geburtstagsparty in Santa Monica

©Bettmann Archive/Bettmann/getty imagesIm Garden of Allah Hotel schwamm Tallulah Bankhead angeblich splitterfasernackt durch die Nacht. In den 70ern übernahmen die Ramones das Becken des Sunset Marquis – nach ihren Gigs in L.A., stilecht mit Gitarren und Groupies.

Ab nach Ibiza, der Champagnerkelch wartet

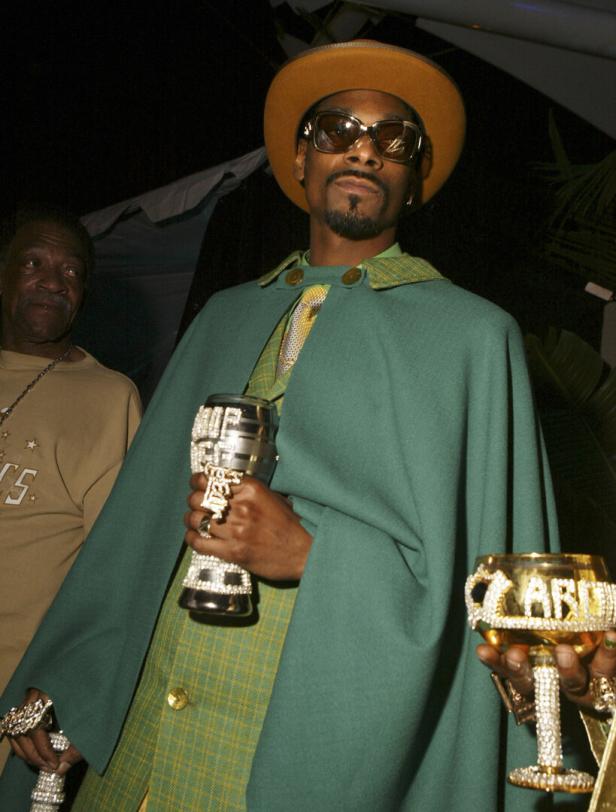

Heute heißen die In-Schauplätze: Miami Beach oder Ibiza. Hauptsache es glitzert und es ist teuer. Oft wirkt das Schauspiel nicht mehr mythisch, gediegen oder cool (wie man das lange eigentlich von Ibiza gewohnt war), sondern eher prolo, glitzernde Champagnerkelche inklusive. Hier kommen nicht mehr nur die Stars, die Interessanten, die Künstler, sondern gerne auch die Halbwelt, Neureiche mit der Platin-Kreditkarte oder jene, die sich im Gefolge tummeln.

Dann schon lieber Buckingham Palace, wenn man denn eingeladen ist. Der toppt alles mit königlicher Gartenparty. Der König persönlich grüßt dort handverlesen Tausende Gäste – royales Outdoor-Entertainment in Reinform, mit Etikette, englischem Rasen und exakt getimten Kanapees.

Der Old Fashioned wurde zur Bowle

Ab den 1950ern eroberte die Cocktailparty das Eigenheim. In den US-amerikanischen Vorstädten rollte zur Happy Hour das Besteck an: Shaker, Rührstäbchen, Küchengeräte, die Eis zerkleinerten. Die Hausfrau servierte im Cocktailkleid Häppchen wie aus dem Werbeprospekt. Wie man von der Serie Mad Men weiß: Die Herren tranken währenddessen mit Vorliebe Old Fashioned, den sie zusehends mit Cocktailkirschen oder Ananasstücken verhunzten. Diese fruchtige Bowle landete auch bei vielen US-Familien zu Thanksgiving vor dem Truthahn auf dem Tisch. Es war nicht alles stilvoll!

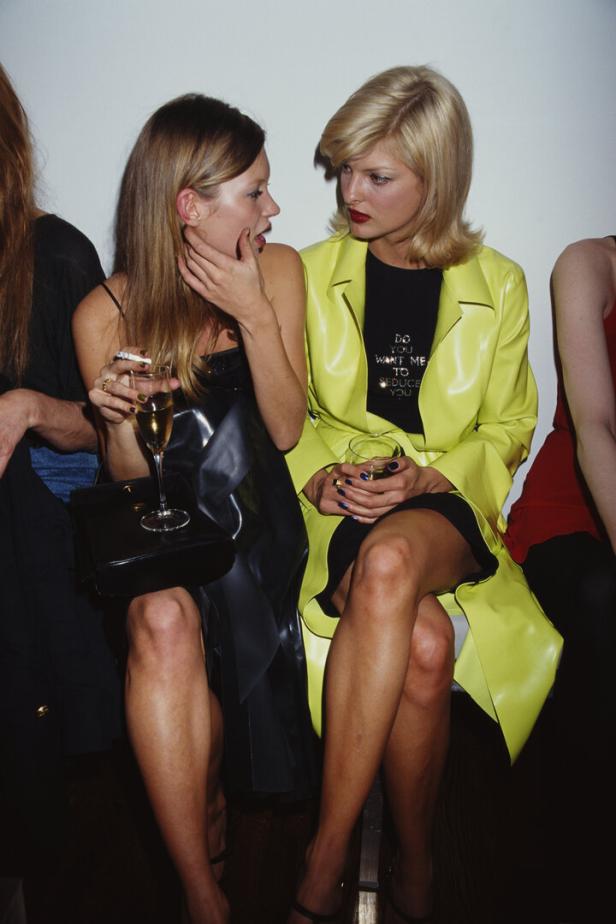

Fruchtig waren dann auch die kunterbunten Cocktails der Achtziger. Dazu war die Kleidung farbenfroh wie die Tropen. Dabei galt doch: Cocktaildress ist Eleganz pur. In den 50ern brachte Dior mit Wespentaille und Schwung das Kleid auf Kurs, Saint Laurent machte es später Studio-54-tauglich. Die 90er rissen Regeln ein – Grunge, Slipdress, Understatement. In den 2000ern feierte die klassische Cocktail-Kultur ein Revival. Mad Men und die Gangster-Serie Boardwalk Empire brachten den Vintage-Charme und starke, einfache Drinks zurück. Der Old Fashioned wurde wieder pur. Glücklicherweise!

Heute gilt: Hauptsache ein bisschen Glanz, ein bisschen Stil und genug Platz für den nächsten Cocktail. Natürlich verantwortungsbewusst.

Kommentare