Wie das Naturhistorische Museum Wien falsche Edelsteine entlarvt

Schatz oder Scherz? Das Naturhistorische Museum spürt Fälschungen und Manipulationen auf. Ein High-Tech-Labor sorgt für Klarheit.

Auch der schönste Schein kann trügen. In Madagaskar wurde vor einiger Zeit ein vielversprechendes Rubin-Vorkommen entdeckt – eine Sensation für die Edelsteinbranche. Doch die Freude währte nicht lange. Die vermeintlichen Schätze entpuppten sich als Mogelpackung: Fast alle Rubine wiesen feine Risse auf, die von geschickten Fälschern mit Bleiglas aufgefüllt worden waren. Was nach einem brillanten Fund aussah, war in Wahrheit ein Betrug in Perfektion.

Damit ist der Rubin quasi wertlos. Wenn das die Besitzer nur wüssten.

Denn die Manipulation ist oft gefinkelt und nur schwer schwer nachzuweisen.

Naturhistorisches Museum legt Fälschern das Handwerk

Mit bloßem Auge oder herkömmlichen Methoden bleiben die Eingriffe unsichtbar. Doch die Verkäufer haben ihre Rechnung ohne die Edelsteinsammlung im Naturhistorischen Museum Wien gemacht.

Moderne Technik, wie das große Rasterelektronenmikroskop, macht die künstlich aufgefüllten Risse sichtbar.

"Sie sind zirka 20 Mikrometer groß, das ist etwa ein Achtel eines menschlichen Haares", erklärt Vera Hammer. Sie leitet die Mineralien- und Edelsteinsammlung im Naturhistorischen Museum.

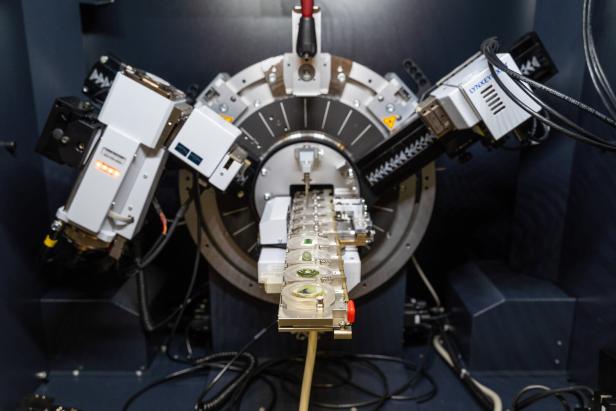

Hinter den schmucken Räumen des Naturhistorischen Museums versteckt sich moderne Technik. Mit dem Röntgendiffraktometer lässt sich Jade von anderen grünen Steinen unterscheiden.

©kurier/Martin WinklerDort stehen nicht nur zwielichtige Rubine auf dem Prüfstand. Ob Privatkunden mit funkelnden Erbstücken ihrer Oma vorbeikommen oder Auktionshäuser auf Nummer sicher gehen wollen: Das Labor im NHM ist für alle da, die wissen wollen, ob hinter dem Glanz auch echtes Edelstein-Potenzial steckt – oder eben nicht.

Die Expertin muss viele Menschen enttäuschen

Und oft folgt der Dämpfer. "Ich muss viele Leute enttäuschen", sagt Hammer mit einem entschuldigenden Lächeln. Es sind nicht immer wertvolle Stücke, die im Schmuckkästchen funkeln – manchmal handelt es sich nicht um den erhofften Schatz, sondern um einen bösen Scherz.

Um solche herbe Enttäuschungen schon im Vorfeld zu vermeiden, hat die Expertin einen simplen Tipp: "Kaufen Sie Schmuck nur bei seriösen Händlern – und bestehen Sie auf ein Zertifikat." Ohne Dokument, so Hammer, bleibt die Herkunft von Edelsteinen oft im Nebel der Ungewissheit.

Die Tricks der Fälscher sind mittlerweile so ausgeklügelt, dass selbst jene mit dem schärfsten Blick ins Grübeln kommen. Weniger wertvolle Steine werden auf Hochglanz poliert, Edelsteine täuschend echt nachgebaut. Da wird erhitzt, gedrückt, bestrahlt oder Makel ausgebügelt. Was bleibt, ist ein Stein, der täuschend echt wirkt, aber oft nur das Produkt moderner Technik ist. "Heute lässt sich nahezu jeder Edel- und Schmuckstein synthetisch herstellen", erklärt Hammer.

Die Methoden zur Bearbeitung und Fälschung von Edelsteinen würden immer ausgeklügelter. "Die Spezialisten, die Edelsteine behandeln, arbeiten mit Hightech-Ausrüstung. Da können wir mit den Bestimmungen nur hinterherhinken."

Perlen auf dem Prüfstand

Dabei ist die Ausrüstung hochmodern, wie ein Blick ins Labor zeigt: Zu den Spezialgeräten im Naturhistorischen Museum gehört unter anderem ein Mikro-CT – quasi das Röntgengerät der Edelsteinwelt. Genau wie in der Medizin liefert es hochauflösende Schichtaufnahmen, nur dass hier keine Knochenbrüche, sondern Schmuckgeheimnisse aufgespürt werden. Das Mikro-CT legt die Beschaffenheit von Perlen offen.

Vera Hammer analysiert mit Viola Winkler im Mikro-CT eine Perle.

©kurier/Martin WinklerHammer und ihre am Gerät stehende Kollegin erkennen sofort, ob sie es mit Natur- oder Zuchtperlen zu tun haben. Sie legen das Schmuckstück auf einen Schaumstoff und lassen die Technik arbeiten. Doch die ist nur so gut wie der Expertinnenblick. "Hier erkennen wir einen eingepflanzten Kern", sagt Hammer und erkennt noch etwas: "Die Perle ist nicht zu lange in der Muschel verblieben, sie hat nur eine ganz dünne Perlmuttschicht."

Ein anderes Gerät, das Hammer und ihre Kolleginnen zur Bestimmung von Edelsteinen einsetzen, ist ein Röntgendiffraktometer. Damit lässt sich etwa Jade zuverlässig von anderen grünen Steinen unterscheiden.

15 Tests für 1 Zertifikat

Seit rund 70 Jahren bietet das Naturhistorische Museum Wien einen Bestimmungsservice für Edelsteine an. Doch bevor ein schriftliches "Ja, das ist echt!" auf den Tisch kommt, müssen bis zu 15 verschiedene Tests durchlaufen werden.

Edelsteine unter der Lupe

Da wird unter UV-Licht nach verdächtigen Reflexionen gesucht. Oder man setzt auf Bewährtes: Eine im 19. Jahrhundert am Naturhistorischen Museum entwickelte Speziallupe – das Dichroskop – kommt zum Einsatz, und im Raman-Spektrometer werden die Steine mit einem Laser beschossen.

Vera Hammer begutachtet einen Edelstein.

©kurier/Martin WinklerDas entstehende optische Spektrum wird dann mit einer Datenbank abgeglichen. 100 Euro kostet diese Material-Expertise pro Stein. Perlenanalysen beginnen bei 300 Euro. Wer noch gerne vor Weihnachten ein Echtheitszertifikat haben will, um den Festtagsfrieden zu wahren, den muss Hammer aus Zeitgründen enttäuschen: "In diesem Jahr bitte nicht mehr, erst im kommenden wieder."

Das Museum hat auch ein Faible für Täuschungen. Es kauft Fälschungen, um diese für den Vergleich im Labor zu haben. Aber das Haus besitzt vor allem hunderttausende echte Edelsteine – rund 2.000 sind ausgestellt.

Was ist eigentlich ein Edelstein: "Ein Edelstein muss härter oder genauso hart wie Quarz sein, am Markt verfügbar und natürlich auch schön – ohne diese Kriterien bleibt er einfach ein Schmuckstein", sagt Hammer.

Maria Theresia schenkte ihrem Mann einen Strauß voller Edelsteine.

©kurier/Martin WinklerSie ist quasi die Nachfolgerin von Kaiser Franz I. Stephan von Lothringen, Maria Theresias Ehemann. Der begründete um 1750 die Edelsteinsammlung. Und auch er betätigte sich wissenschaftlich – wenn auch mit nicht gewünschtem Ausgang.

Der verbrannte Diamant

Er hatte die glorreiche Idee, Sonnenlicht zu bündeln, um kleine Diamanten zu einem großen, funkelnden Superkristall zu verschmelzen. Das Ergebnis: Kein Juwel für die Ewigkeit, sondern verkohlte Klümpchen, die sich in schnödes Graphit verwandelt hatten.

Kaiser Franz I verbrannte Diamanten zu Graphit.

©kurier/Martin WinklerHammer: "Er hat damit immerhin bewiesen, dass Diamanten brennbar sind."

Kommentare