House of Guinness: So eroberte das dunkle Bier die Welt

Am 25. September startet die Netflix-Serie „House of Guinness“ – ein Drama über Erbstreitigkeiten um die Brauerei. Doch nicht nur Machtkämpfe machten das Bier groß.

Dublin, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Sir Benjamin Guinness ist tot. Plötzlich stehen seine vier Kinder vor der Aufgabe, das Erbe ihrer Familie zu sichern und die Guinness-Brauerei weiterzuführen. Eigentlich sollten die beiden ältesten Söhne die Brauerei bekommen.

Die zwei jüngeren Geschwister wurden nicht bedacht. Der angebliche Grund: Nicht den Versuchungen des Reichtums zu erliegen. Ein frommer Gedanke, der natürlich für reichlich Familienkrach sorgte.

House of Guinness ist wie Succession mit Zylinder

Die neue Netflix-Serie „House of Guinness“, ab 25. September zu sehen, erzählt die Geschichte wie eine Art "Succession" im Historiengewand: Machtspiele und Loyalitäten – nur eben mit Zylinder, Korsett und dunklem Stout. „Die oberste Priorität lautet: Es nicht vermasseln. Und die zweite Priorität ist, Guinness noch größer zu machen“, sagte Schöpfer Steven Knight zum Netflix-Portal Tudum.

Er hat schon mit „Peaky Blinders“ bewiesen, dass er Dramen um Familien und Geschäfte gewürzt mit einer Prise Gewalt schreiben kann.

„House of Guinness“ spielt nicht nur zwischen opulenten Dubliner Salons und den dampfenden Braukesseln. Die Serie zeigt auch, wie sehr die Streitigkeiten der Familie das Leben in Irland berühren – bis hin zu jenen, die eine Revolution anzetteln wollen. Und weil Macht nicht an der Küste endet, führt der Weg auch nach New York, wo das Guinness-Imperium seine Fühler ausstreckt.

Guinness ist bei jungen Menschen in

Die Serie kommt offenbar im richtigen Moment. Das dunkle Stout ist in Großbritannien und Irland schwer angesagt. Guinness – lange das Getränk älterer Herren und hartgesottener Rugby-Fans – wird plötzlich von einer jüngeren Generation entdeckt. Über dem Ärmelkanal sind die Pubs wieder die Orte, an denen man sich sehen lassen will, so wie bei uns die Wirtshäuser und Tschocherln. Das Ursprüngliche zieht – und das in einer Zeit, in der Alkohol insgesamt nicht mehr den besten Stand hat.

Und natürlich mischt Social Media kräftig mit. Beim „Splitting the G“-Trend geht es darum, beim ersten Schluck so viel Guinness zu erwischen, dass die Grenze zwischen Schaum und Flüssigkeit genau durch die Mitte des „G“ im Logo läuft. Wer das schafft, darf sich online kurz wie ein kleiner Barkeeper fühlen – und auf Likes hoffen.

Auch Promis tragen ihren Teil zum Revival bei: Kim Kardashian hat Guinness als Accessoire entdeckt, Olivia Rodrigo trat in Dublin im T-Shirt mit der Aufschrift „Guinness is good 4 u“ auf – eine Referenz an einen legendären Werbeslogan. Selbst Prinz William und Prinzessin Kate ließen sich schon beim Pint ablichten. Dazu ließ Guinness Budweiser alt aussehen und schnappte sich den Titel Offizielles Bier der Premier League. Und die Datenlage bestätigt den Trend: Das Guinness 0.0 ist laut Guardian inzwischen das meistverkaufte alkoholfreie Bier in Großbritannien.

Das Guinness und die heilige Quelle

Der Mythos der Marke begann früh. 1930 schrieb die Journalistin Kacy Burdette im Fortune Magazine über die Anfänge: „Die Brauerei befand sich am St. James’s Gate, einem mittelalterlichen Stadttor von Dublin, das angeblich eine heilige Quelle beherbergte.“ In alten Zeiten, so Burdette weiter, hätten sich irische Missionare von dort aus auf den Weg gemacht, um die „heidnischen“ Briten zu bekehren – und die Gläubigen pilgerten zuvor an die Quelle, um vom wundersamen Wasser zu trinken oder darin zu baden.

Die Pointe: Schon zu Zeiten des Gründers Arthur Guinness im späten 18. Jahrhundert war die Quelle längst so verschmutzt, dass man das Wasser nur noch zum Kühlen von Rohren verwenden konnte. „Trotzdem half die Legende, so manches Fass zu verkaufen.“

Guinness-Fakten

- Guinness wurde 1759 in Dublin von Arthur Guinness gegründet. Es war Ende des 19. Jahrhunderts die größte Brauerei der Welt. Heute sieht es anders aus. Aber es ist wohl die bekannteste Biermarke der Welt.

- Schwarz? Nicht ganz. Die Farbe des Guinness Draught Bier ist dunkelrubinrot. Rohe Gerste wird geröstet, das verleiht dem Bier die charakteristische Farbe.

- Weiß: Die unverkennbare cremig-weiße Schaumkrone entsteht beim Zapfen. Denn das Bier enthält anders als andere neben CO2 auch Stickstoff.

- 119,5 Sekunden braucht es, bis ein Guinness vom Zapfhahn ins Glas eingeschenkt wird.

- 10 Millionen Gläser Guinness Stout werden täglich weltweit getrunken.

- 40 Prozent der weltweiten Guinness-Menge wird in Afrika gebraut und getrunken.

Die große Hungersnot in den 1840er-Jahren hatte die Iren über die ganze Welt verstreut. Doch egal, wohin sie gingen – das Verlangen nach einem täglichen Pint Guinness blieb. Bis in die 1880er-Jahre wuchs Guinness zur größten Brauerei der Welt, wie der Wine Enthusiast schrieb.

Damit das so blieb, engagierte die Brauerei 1899 den Amerikaner Arthur T. Shand als „Guinness World Traveller“. 21 Jahre lang tingelte er um die Welt – mit einem Spezialauftrag: „Seine Aufgabe bestand darin, die Welt zu bereisen und Guinness zu verkosten. Er sagte, es sei gut oder schlecht, wer unsere Abfüller auf dem Markt waren, wer unsere größte Konkurrenz war und welche Art von Menschen unser Produkt tranken“, erklärte Fergus Brady, Guinness-Archivleiter, der Plattform Mental Floss.

Darum ist Guinness good for you

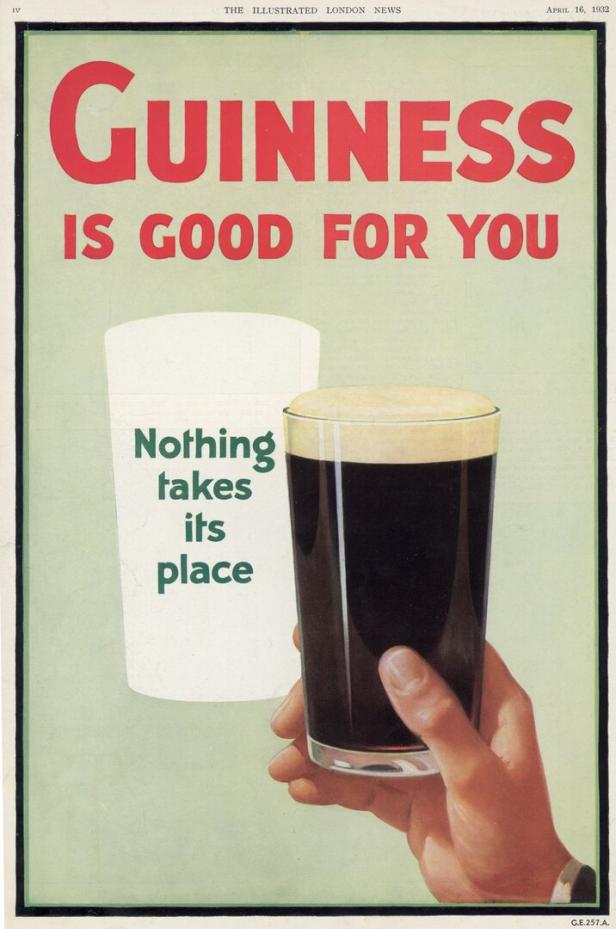

Natürlich spielte auch cleveres Marketing eine entscheidende Rolle. Mit dem Slogan „Guinness is good for you“ versprach das Unternehmen gesundheitsfördernde Wirkung. Tatsächlich entstand der Spruch aus Überzeugung: Während der Schlacht von Waterloo wurde ein Kavallerieoffizier verwundet – seine Genesung schrieb er Guinness zu. Und so falsch war das gar nicht: Damals war Bier oft sicherer als Wasser zu trinken.

Guinness warb mit gesundheitsfördernder Wirkung des Gebräus. Die Kampagne verfehlte die Wirkung nicht.

©Getty Images/Hulton Archive/Getty ImagesAb den 1930ern waren es dann knuffige Tiere wie Seehunde oder Tukans, die sich in der Werbung mit Guinness davon machten. Damals wie heute gilt: Der Weg zum Herzen – und zum Gaumen geht am besten mit Tieren. Der Tukan war so erfolgreich, dass er in den 1980ern wieder hervorgeholt wurde.

Dazu hat ein Produkt lange dazu beigetragen, dass schon Kinder den Namen Guinness kannten, auch wenn von Biertrinken noch lange keine Rede war: das Guinness-Buch der Rekorde. Die Idee kam übrigens nicht von einem verrückten Marketingtypen, sondern vom damaligen Geschäftsführer Hugh Beaver. Die Legende erzählt, dass er einmal bei einer Vogeljagd unterwegs war – und die Jäger prompt ein paar Tiere verfehlten. Daraus entspann sich die Frage: Welches Federwild ist eigentlich das schnellste in Europa? In keinem Nachschlagewerk war eine Antwort zu finden.

Hugh dachte sich: Wenn schon wir bei einer Jagd keine Antwort haben, wie viele andere solcher hitzigen Streitfragen gibt es wohl in den Pubs? Daraus entstand die Idee einer Guinness-Werbeaktion: ein Buch, das jede Kneipen-Debatte über Rekorde, Superlative und kuriose Fakten ein für alle Mal beenden sollte. Vor 70 Jahren erschien es zum ersten Mal.

Ein Superheld in Nigeria

Mit dem Bier gegen das Böse Dass Guinness nicht mehr nur ein irisches Phänomen ist, zeigt ein Blick nach Westafrika: „In Irland, England und den USA denkt jeder, Guinness sei ein Synonym für Irland“, sagt der Historiker Brady. „Aber in Nigeria ist diese Vorstellung gering.“ Dort ist das Stout so etwas wie ein flüssiges Grundnahrungsmittel – und Popkultur. In den 2000er-Jahren erfand die Brauerei dafür sogar einen Helden: Michael Power, eine Art James Bond im Journalisten-Outfit, der für Guinness gegen das Böse kämpfte. 2003 bekam die Kunstfigur sogar ihren eigenen Kinofilm.

Dabei ist es erstaunlich, setzt doch Guinness auf seine irischen Wurzeln. Angefangen bei einem Symbol der Insel: der keltischen Harfe. Sie wurde 1876 zum Guinness-Logo. Vierundvierzig Jahre später, als Irland unabhängig wurde, wollte der neue Staat dasselbe Symbol nutzen. Blöd nur, Guinness hatte den Markenschutz. Die Lösung? Ein kleiner Trick: Die gerade Kante der Harfe Irlands zeigt nach rechts, auf einem Pint Guinness hingegen nach links.

Kommentare