Kamasutra: Wie ein alter Schmöker zur feministischen Bibel wird

Das alte Liebes-Lehrbuch bekommt ein Update – und zeigt, warum Lust und Gleichberechtigung zusammengehören.

Schenkelklammer, Hängekoitus, Bambusspalte: Wenn im Westen vom Kamasutra die Rede ist, denken die meisten an akrobatische Sexposen. Das Werk wird immer da bemüht, wo es frivol werden soll – von Œuvres wie „Gemeinsam zum Gipfel. Die Kamasutra-Challenge“, Kartenspielen für Pärchenabende bis zum „Kamasutra-Work-out mit 300 Sexstellungen“.

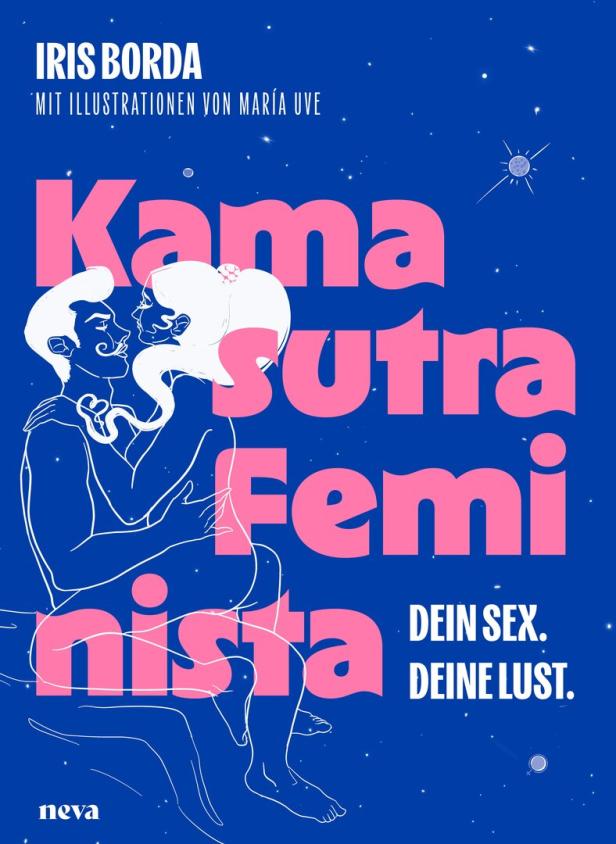

Und jetzt? Wird’s feministisch. „Kamasutra Feminista: Dein Sex. Deine Lust“ heißt die Neuinterpretation von Iris Borda. Die Autorin liest den Klassiker aus weiblicher Perspektive und streicht das Staubige weg. Das Ergebnis: Erotik als Spiel, Sex als Feld für Konsens, Gleichberechtigung, Freude. Wo das Original Ambivalenzen zeigt – zwischen patriarchalen Strukturen und Anerkennung weiblicher Lust –, setzt Borda neu an und übersetzt das Werk ins Heute. Um „aufmerksam zu machen, dass diese Art der Sexualität aus feministischer Perspektive überdacht und erneuert werden muss“. Also geht’s auch viel um Masturbation, Sexspielzeug, Oralsex. Die Autorin: „Denn dieses Buch ist ein Buch von und für Frauen und alle, die sich und ihre Lust als weiblich verstehen. Das ursprüngliche Kamasutra war ein Buch von Männern für Männer und auf die männliche Lust ausgerichtet, denn so war auch die damalige Gesellschaft geprägt.“

Erotik als Balanceakt

Das Original kennen die wenigsten. Ein Blick zeigt: Das berühmteste Liebeshandbuch der Welt ist weit mehr als ein Katalog körperlicher Verrenkungen. Entstanden im 3. Jahrhundert n. Chr. in Nordindien, geschrieben in Sanskrit, der Literatursprache der Gelehrten, ist es ein erstaunlich raffiniertes Werk. Über den Autor Vātsyāyana Mallanaga ist wenig bekannt, außer dass er Ordnung ins Liebesleben bringen wollte. Für ihn war Sexualität kein frivoles Beiwerk, sondern ein Teil der großen Lebensziele des Hinduismus: Dharma (Pflicht), Artha (Wohlstand), Kāma (Lust) und Moksha (Erlösung). Das Kamasutra gehört also ins Fach Kāma – und nicht ins Genre „schnelle Erregung“.

Es geht um Lebenskunst. Sieben Bücher, 36 Kapitel, zu Partnersuche, Ehe, Nebenfrauen, Kurtisanen, Machtspiele, Eifersucht und ja, auch Stellungen. Die sind aber nur ein kleiner Teil. Das Ziel: Lust soll gelebt werden, aber im Einklang mit Moral und Wohlstand. Im Westen wurde das Kamasutra vor allem durch die englische Übersetzung von Sir Richard Burton (1883) bekannt. Er brachte den Text überhaupt erst in Umlauf, machte aber aus einem indischen Lehrbuch ein viktorianisches Abenteuer in Exotik.

Schlüpfriges Handbuch

Seine Übersetzung ist literarisch brillant, philologisch fragwürdig – und sexuell so verdruckst, wie es die Zeit verlangte. Von da an wurde das Werk in der westlichen Welt vor allem als schlüpfriges Handbuch für Sexualpraktiken missverstanden. Die Indologin Wendy Doniger und der Psychoanalytiker Sudhir Kakar haben den Text 2002 neu übersetzt. Er entpuppte sich in mancher Hinsicht als erstaunlich modern. Vātsyāyana betont, dass Frauen nicht nur Lust haben dürfen, sondern ihr Orgasmus wichtig ist – am besten sogar, bevor der Mann kommt.

Er beschreibt detailliert gleichgeschlechtliche Praktiken und lässt Geschlechterrollen wechseln. Die Frau oben? Damals eine Provokation, hier selbstverständlich – wenn auch mit dem Hinweis, sie möge trotzdem ein wenig schüchtern wirken. Doniger weist darauf hin, dass der Text ausführlich beschreibt, wie Frauen befriedigt werden können, und sie dabei als aktive Teilnehmerinnen, nicht als passive Objekte darstellt. Frauen sind nicht nur Objekte, sondern Akteurinnen. Männer nicht nur Jäger, sondern manchmal auch Beute.

Fakten

- Ca. 200–300 n. Chr.entstand das Kamasutra, mutmaßlich in Nordindien – verfasst von Vātsyāyana Mallanaga (wahrscheinlich ein Gelehrter).

- 1.250 Verse sind in 36 Kapitel und 7 Bücher gegliedert. Es gibt über 120 englische und etwa 40 deutsche Ausgaben oder Bearbeitungen.

Norm und Aufbruch

Und genau das macht das Kamasutra so spannend: ein Buch, das zwischen Norm und Aufbruch, Konvention und Subversion pendelt. In Indien selbst ist das Kamasutra erstaunlich unsichtbar, viele sehen es eher als westliches Klischee. Der Name lebt trotzdem weiter – als Kondommarke oder in kuriosen Adaptionen. In den USA gab es etwa das „Kamasutra of Pooh“, bei dem Plüschtiere in kompromittierende Posen gebracht wurden.

Fazit: Das Kamasutra ist kein erotischer Ikea-Katalog, sondern eine Philosophie der Sinnlichkeit. Es zeigt, dass Lust ein legitimes Lebensziel ist. Und beweist, dass selbst ein 1.700 Jahre alter Text noch immer die heißesten Fragen berührt: Wer bestimmt die Regeln im Bett? Wie viel Macht steckt in der Lust? Und was passiert, wenn wir Rollen einfach mal tauschen?

Buchtipp

Iris Borda: „Kamasutra feminista“, Neva Verlag. 112 Seiten. 18 Euro.

Kommentare